【川﨑先生コラム】夏バテにはタンパク質を摂ろう

2023/09/01

こんにちは!

日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。

川﨑先生コラムの第41弾をお届けいたします!

夏バテにはタンパク質を摂ろう

暑いですね。まだ残暑が厳しく夏バテや体調不良に悩んでいる方が多いのではないでしょうか?

特に、食欲が減少している方は必要不可欠なタンパク質が不足するため、疲労が回復しにくく、免疫機能が低下して夏風邪をひいてしまいがちです。

また、低栄養により筋肉量が減少すると身体機能が低下するだけでなく、筋肉が貯めておける糖の量が減少して余った糖で体脂肪が作られやすくなり、痩せたように見えるけど自然と体重が増えやすくなります。

これからの残暑を乗り切るためにバランスの良い食事を心がける必要があります。

1.タンパク質の基本

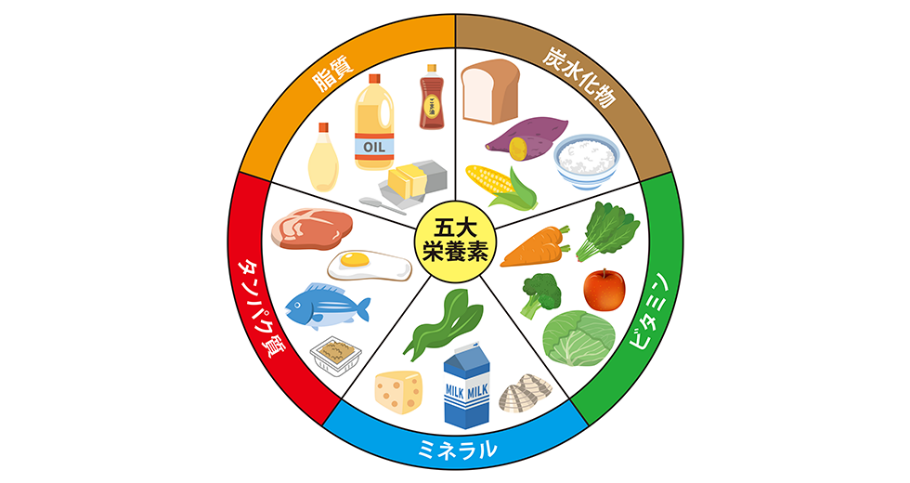

タンパク質は5大栄養素の一つで、主に体を作るもとになっています。

ヒトの体は約60%が水分で残りの40%のうち半分がタンパク質でできています。

だから、タンパク質はとても重要な栄養素なのです。

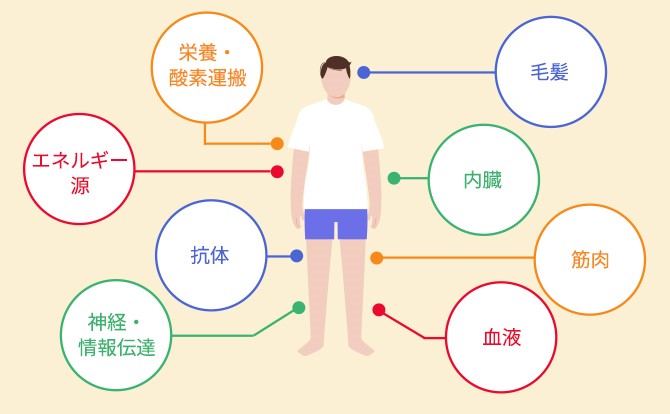

筋肉をはじめ、血管や内臓、皮膚や髪、爪など体の大部分がタンパク質でできています。

食事から摂取したタンパク質は胃や腸でアミノ酸に分解され、体内で様々な働きをします。

体の機能を調節する「ホルモン」や食べ物の消化や栄養素の分解に役立つ「酵素」、細菌・ウイルスから体を守る「抗体」などもタンパク質で、タンパク質は体のほぼすべての機能に関わりがあります。

なお、年齢を重ねるにつれて体内で合成されるタンパク質の量は減少します。

そしてタンパク質は体内に貯めておくことができないので、日々の食事で摂取する必要があります。

2.タンパク質の魅力

★筋肉量を維持

★心身の不調を解消

★ダイエット効果を期待

★コラーゲンたっぷりで美肌効果

★睡眠の質の向上

★記憶力向上

★感情やメンタルバランスを維持

3.1日に必要なタンパク質量

身体活動レベルが普通の人では、(体重㎏)×0.9g=(1日に必要なタンパク質量g)の計算になります。

体重60㎏の人なら60×0.9で1日54gが摂取量の目安になります。

運動量が多い人は、(体重㎏)×1.62g=(1日に必要なタンパク質量g)の計算になります。

4.効果的なタンパク質の摂取

1食当たりのタンパク質の摂取量は20g~30gで3回の食事でまんべんなく摂ることがポイントです。

タンパク質を1度に摂取しても体内で利用しきれずに脂肪として蓄積されるか排出されてしまいます。

逆に20g以下の少量を小分けに摂取しても合成のスイッチが働きません。

1日のトータルで必要なタンパク質量を満たしていても1食でも不足していると合成量は低下してしまします。

朝にタンパク質を摂れていない人が健康栄養調査で多くみられたとの報告があります。

夕食から朝食までの間は食事の間隔があき、タンパク質が補給されないので、朝食は意識的にタンパク質を摂り活動スイッチをオンにするようにしましょう。

5.質の良いタンパク質を摂る

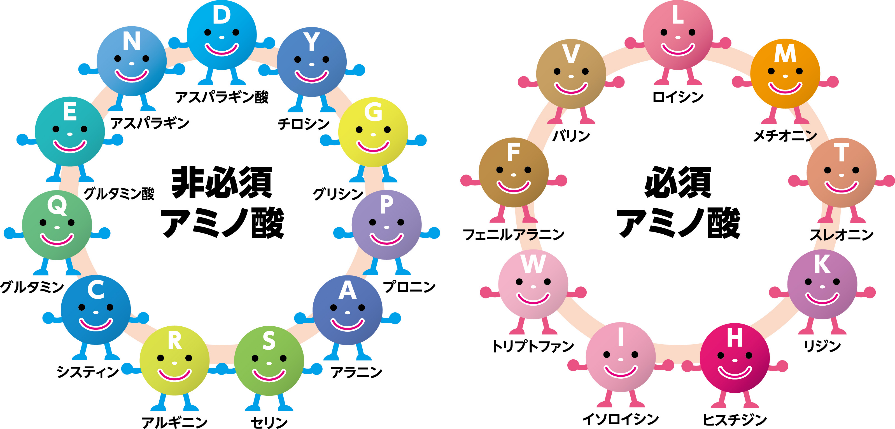

質の良いタンパク質とは、体内で合成できない9種類の必須アミノ酸が十分に含まれているものをいいます。

卵、豆腐、ヤリイカ、サンマ、鶏肉、豚肉はアミノ酸が最も豊富で良質なタンパク質の食品です。

脂肪が少なく消化吸収が速いほど効率よく筋肉を合成します。

肉や魚は手のひらサイズが100g前後で、16g~20gのタンパク質量になります。

1食当たりの目安として覚えておくと便利ですね。

6.手軽にタンパク質を摂取

毎食、十分な量のタンパク質を摂り続けるために無理なく飽きずに食べられるように工夫したいですね。

忙しい朝や一人暮らしの人は調理無しで食べられる食品を用意すると便利です。

コンビニの食材を活用すると役立ちます。

鶏胸肉を使用したサラダチキンは高タンパクで低脂肪、ゆで卵やプロセスチーズ、魚肉ソーセージ、枝豆、冷奴、ビーフジャーキーなどは調理無しで手軽に食べられます。

おやつ感覚で食べられるプロテインバーやゼリーも間食におすすめです。

最後に

元気に過ごすためには運動をして筋肉量を増やすことが理想ですが、この暑さでは運動も難しいですね。

意識的にタンパク質を摂取することで筋肉量を維持することができます。

タンパク質を十分に摂取していれば活力が生まれ、肌艶もよくなり免疫力が上がるなどの効果が期待でき夏バテも吹き飛ばすことができます。

タンパク質と一緒にビタミンDやビタミンB群を摂取するとタンパク質の合成や分解に働きかけ代謝を高めてくれますよ。

クイズ☆彡

タンパク質の量が多いのはどっちでしょうか?

①アボカドトースト VS ピザトースト

②ミートパスタ VS ざるそば

③ポテトコロッケ VS 唐揚げ

【答え】

①ピザトースト:ピザトーストはベーコンやチーズなどでタンパク質が摂取できます。

②ミートパスタ:具材の少ないざるそばは、タンパク質が不足しがちです。肉やエビなどの具を追加しましょう。

③唐揚げ:鶏のから揚げの方がタンパク質を多く摂取できます。揚げ物は脂質が高いので食べすぎに注意しましょう。

柔道整復師・鍼灸師

本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子

新着記事

-

2025/03/14コラム

2025/03/14コラム- 【片橋先生コラム】卒業式

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第64弾をお届けします! 卒業式 3月のイベントといえば、まず、柔道整復師の国家試験 3月の第1日曜日と決まっています それから、卒業式🌸 3年間の学校生活を終えて、旅立ちの日です 今年の3年生は昼間部も夜間部もよく集まっている姿がみられました 卒業式への参加率は85%以上‼ これはすごい数字なんです 特に夜間部の学生さんは社会人として朝から夕方まで働いている人がほとんど。 卒業式は平日の昼からです 昼間部の学生さんも午後から働いている方も多いですから、ほぼ全員が出席というわけにはなかなかいきません お忙しいところ、ご都合をつけて参加してくださるのですよね 本当にうれしいことです 1,2年生にとってはお楽しみの春休み 長期休みを満喫してリフレッシュ!次の学年での英気を養っていただきたいです 3月末には新年度のガイダンスがあります それぞれの学年を乗り切っての進級です 自信をもって、キラキラした目で登校してくれるでしょう 季節の大きな変わり目のこの時期、気分を新たに、寒暖差に気をつけてお過ごしください (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2025/02/28コラム

2025/02/28コラム- 【川﨑先生コラム】未来の自分に出会う~スポーツを仕事に~

-

こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第63弾をお届けいたします! 未来の自分に出会う~スポーツを仕事に~ みなさん、競技者としてだけでなく、スポーツに関わる仕事は多岐にわたり、それぞれに大きなやりがいと感動があります。 日本医専で学ぶことで、未来の自分に出会い一歩踏み出してみませんか。 アスリートでなくても、自分自身が輝けるステージがスポーツにはあふれています。 部活動を頑張っている皆さんは、練習に打ち込み、その成果を試合で発揮し、仲間たちと喜びを共有しながら充実した日々を送っていることと思います。 しかしながら、ケガや実力が発揮できず悔しい思いをしている人もいることでしょう。 そのような中で、勉強かスポーツを続けるかという選択肢を選ぶことに不安な気持ちを抱え、将来の自分をイメージできずに思い悩んでいませんか。 アスリートから、スポーツを支える仕事を選んだとしても後悔する必要はありません。 これからたくさんの人との出会いや経験をして知らない世界を知ることにより、世界は広がり、夢や目標は変わっていくものです。将来のキャリアは、一本道ではありません。 様々な経験を通して、目標が変わることは普通のことです。 日々学びながら新しいことを吸収し、長期的な視点を持ち、柔軟に目標を調整しながら見直していくことも大切です。 さて、皆さんは〇〇×スポーツの空白に何を組み合わせますか? ●部活で得られるかけがえのない経験は宝 皆さんが部活で感じた、感動を支える仕事はたくさんあります。 その感動は、仕事の中で様々な形で支えることができます。 また、夢に向かって努力した経験は、仕事においても大きな力となり、強い精神力、困難に立ち向かう姿勢や体力、周囲への思いやりなど、スポーツを通して培われた人間力は、社会に出たときの大きな武器となります。 ●スポーツに関わる様々な職業 スポーツに関わる職業は、監督やコーチ(技術や戦略)、トレーナー(フィジカル強化、ケガの予防ケア)、インストラクター(健康増進)、スポーツ用品メーカー(障害サポート)、イベント運営(大会企画、選手の環境整備)など将来スポーツに関わる道はあります。 その他、スポーツ心理学(メンタル強化)、スポーツ栄養学(体調管理)、スポーツ医学(総合的医学)、スポーツ科学(研究分析)、スポーツビジネス(スポーツ用品開発)など、専門的な知識を活かせる分野もあります。 1.スポーツトレーナー スポーツトレーナーは、アスリートのパフォーマンス向上や、ケガの予防、リハビリをサポートし、選手のコンディショニング管理やトレーニング指導など専門的な知識と技術が求められます。 アメリカで仕事をするためにはスポーツトレーナーの資格が必要ですが、日本やその他の海外では、スポーツトレーナーの資格は必要ありません。 日本ではスポーツトレーナー資格は民間の認定資格です。 医師、柔道整復師、鍼灸師、理学療法士などの専門知識を身に付けた国家資格を持っている人たちが、スポーツトレーナーとして活躍しています。 2.柔道整復師 スポーツによるケガや体の不調を治療し、ケガをしない体づくりやケガからの早期復帰をサポートします。 骨折、脱臼、捻挫、筋腱の損傷などを専門とし、骨折、脱臼の応急処置が認められているのは、医師以外で柔道整復師だけです。 スポーツトレーナーやスポーツに関わる仕事をしている人が必ず持っている国家資格の一つです。 スポーツトレーナーとして、選手のコンディショニング、トレーニング指導、試合中の応急処置、ケガの予防、リハビリテーションなどを行います。 スポーツクリニックでは、スポーツによるケガの専門的な治療やパフォーマンス向上を目的とした施術を行います。 柔道整復師は、スポーツ医学と密接に関わり、アスリートから一般の人まで、幅広い層の健康をサポートする専門家です。 3.スポーツインストラクター 一般の方々の健康増進や体力向上をサポートし、様々なスポーツやエクササイズを指導し、運動の楽しさを伝えていく職業です。 人に教えることやコミュニケーションが好きな人は、この職業が向いていると思います。近年では、国家資格を持ち専門性が求められています。 4.スポーツ用品メーカー アスリートや一般の方々が使用するスポーツ用品の開発や販売に携わり、最新の技術や素材を駆使し、より安全で快適なスポーツ環境を支援するお仕事です。 スポーツにおけるケガの種類や発生メカニズム、人体の構造や機能に関する知識は安全性を高める上で不可欠です。 競技性を理解することで、必要な機能を適切に設計でき、デザインは機能性だけでなく選手のモチベーションやパフォーマンスにも影響を与えます。 選手のパフォーマンス向上や安全性を高める革新的な商品を開発するために、柔道整復師の資格を取りにくる方々がいます。 5.福祉用具専門相談員 福祉用具専門相談員は、障害を持つ方々が自立した日常生活を送るために、必要な福祉用具に関する専門的な知識を持ち、適切な用具選びや利用方法をアドバイスする専門家です。 スポーツ特定競技では、車椅子プレーヤーに対するサポートがあります。 スポーツ福祉用具は、障害のある人がスポーツを行う際に、その能力を最大限に発揮できるよう工夫された用具です。 用具を使用することで、障害による運動機能の低下を補い、スポーツパフォーマンスを向上させることができます。 身体に関する医学的専門知識を持った方々がこの職業に就いていることが多いです。 ●自分だけの未来を選択 大学または専門学校のどちらを選択するか?悩む方が多いのではないでしょうか。 効率的に実践的な知識と技術を身につけ、資格も取得できるのが専門学校です。 専門学校は基本的に3年制で、大学よりは1年短いですが、専門知識や技術以外に仕事や現場で役立つ知識を学ぶ機会が多くあります。 専門性を追求したカリキュラムや、職業の多用性に応じた総合的な学びがあります。 また、教員と学生との距離感が近いため、個別指導を受ける機会が多く得られるのもメリットです。 専門学校卒業だからといって、キャリアに影響することはほとんどありません。 大事なのは即戦力として仕事ができることや、卒業後に自分の将来に近い就職ができることです。 まずは、オープンキャンパスに積極的に参加してみましょう。 オープンキャンパスでは、授業内容を体験でき学校の雰囲気を肌で感じることができます。 また、先生や在校生と直接話すことで、学校生活や進路に関する疑問を解消できるので、ご自身の将来について考える上で大変有意義な時間になると思います。 日本医専は、スポーツと医療を組み合わせた学びを提供しており、あなたの夢を応援し、未来の自分に出会うための細やかなサポートをしています。 日本医専の一番の魅力は、実践的な学びを深めるためのプログラムが用意されており、「ケガ」「スポーツ」「美容」「東洋医学」の4つの専門分野に特化したゼミで、より高度な手技を磨き、カラダ・エキスパートを育成します。 その他、臨床経験が積める「カラデミア」をオープンし、在学中から臨床経験を積むことができる実践教育の場を用意しています。 豊富な実技授業により即戦力となる人材育成や、一人ひとりの未来を実現するカリキュラムがあります。 さあ!皆さん、確かな技術と知識を身につけ、社会で活躍できる「カラダ・エキスパート」を目指しませんか? 日本医専のより詳しい情報や、最新のオープンキャンパス情報に関しては、日本医専の公式ホームページを確認してくださいね。 予約なしの当日参加でもOKなので、時間ができたら遊びに来てくださいね。 私も、担当していますのでお会いできたらすごく嬉しいです(^_-)-☆ 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2025/02/14コラム

2025/02/14コラム- 【片橋先生コラム】靴下の穴

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第63弾をお届けします! 靴下の穴 今日のお話は「靴下の穴」からです ・・・なんのこっちゃですねー(笑) 先日、実技の授業でサンダル履きになったとき、(実技室を衛生的に使用するため、上履きに履きかえます)学生に指摘されたのです 靴下の穴を… 「え~先生、恥ずかしい! 靴下!!」って言われて。 もちろん、恥ずかしかったです。 指摘されたことと、女子力低いことが。。。 だけど正直、靴下に穴が開いていること自体はあんまり、なんです だって、しょっちゅうなんですもん! 私の靴下のほとんどは割とすぐに穴が開いてしまいます それどころか私の家族のほとんどは、すぐに靴下に穴が開いてしまうんです~ なぜって、エジプト足だ・か・ら。 足の形にはいくつかタイプがあって、親指が一番長くて、小指に向かって短くなるものを エジプト足と呼んでいます。 人差し指が一番長い形をギリシャ足といって、どの指の長さもあまり変わらないのがスクエア型です エジプト足は親指が長いため、靴下の親指部分が常に伸ばされていて、そこに穴が開きやすいんですね ほかの指に比べて親指はずっと太いですから、力もかかりますよね 日本人はエジプト足の方が多いそうです 足の形も遺伝します ちなみに私の夫は靴下の親指には穴が開きません エジプト足ではないんです かかとに大穴を発見することがあります みなさんの足の形はどれでしょう? 上の3つの形が主なものですが、それ以外の形もありますよ あ、私、穴が開いているのに気づいていて、その靴下を履いていたわけではありませんよ いつも気にしてはいまーす (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2025/02/04コラム

2025/02/04コラム- 【川﨑先生コラム】心と体を癒すチョコレートとスポーツのお話

-

こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 川﨑先生コラムの第62弾をお届けいたします! 心と体を癒すチョコレートとスポーツのお話 2月のイベントといえば、バレンタインですね。 チョコレートを食べる機会が多くなるのではないでしょうか。 しかし、チョコレートは高カロリーで食べ過ぎると脂質や糖質などの摂り過ぎになるため、体重増加や糖尿病になるリスクも上がる可能性がある食品です。 健康に悪いイメージがありますが、上手に摂取すると様々な健康効果も期待できるし、 スポーツ選手も、効率よく摂取することで疲労回復やパフォーマンス維持をすることができます。 補給食としても適しているチョコレートですが、食べすぎを防止するためにも、効果や摂取量を知っておくとチョコレートの魅力を楽しむことができますね。 チョコは運動後に摂取せよ♥ 糖質と牛乳の混合物摂取は、インスリン(血液中の糖を骨格筋や肝臓、脂肪組織などに取り込みグリコーゲンの活性化作用を持つホルモン)分泌を促進し、運動後の筋グリコーゲン(筋肉に貯えられる糖の一種で運動する際のエネルギー源となるもの)の回復を高めるといわれています。 運動中のエネルギー源は主に糖質および脂質です。 糖質は骨格筋や肝臓にグリコーゲンとして貯蔵され、主なエネルギーとして使用されています。 筋グリコーゲンを消耗すると、筋肉はエネルギーを生み出せなくなり運動が継続できなくなります。 それにより、パフォーマンスの低下や疲労の原因となります。 筋グリコーゲンを回復させるためには、まずその原料となる糖質を摂取する必要があります。 そこで早期に運動のエネルギーとして活用できるのがチョコレートです。 チョコレートに含まれる砂糖は、ご飯やパンに比べて早く吸収される糖質なので、できる限り早く身体を回復させたいときの補給食として活用できます。 特に、ホワイトチョコレートは、砂糖、ココアバター、乳固形分(乳脂肪、タンパク質、炭水化物、ビタミン、ミネラルなど)が含まれ、糖質、タンパク質、脂質が同時に摂取できる食品です。 ホワイトチョコレートは、チョコレートの中でも、インスリン分泌を増強し運動後のグリコーゲンの回復が促進される効果が高いとされています。 運動前の1時間前に摂取すると良いですよ。 他に、糖質が多い食品としてバナナがあげられますが、果物の糖質は、肝グリコーゲン(血糖値の維持)を補給し、筋肉のエネルギー源である筋グリコーゲンは補給されないので運動後の補給食としては効果的でありません。 マラソンなど競技時間が長いスポーツの場合は、“運動中”の補給食としてビタミン・ミネラル・カリウムを多く含むバナナを食べるとエネルギー補給になります。 使用されなかった糖質は、脂肪として蓄えられてしまうので要注意です。 また、インスリンが大量に分泌されて低血糖になる危険性があります。 運動量や消費カロリーを考慮せずに過剰に糖質を摂取すると、健康に悪影響を及ぼす可能性がありますので注意しましょう。 運動後の食欲低下防止のために摂取せよ♥ 一過性の運動直後に食事をとる場合、食事量は安静状態と比較して150~200kcal減少することが報告されています。 運動後には、一時的な運動誘発性の食欲低下が生じ、疲労回復のための十分な量の食事やエネルギーを摂取できないことがあります。スポーツ選手の悩みでもありますね。 しかし、運動後にチョコレートに多く含まれる脂質が、摂食中枢に働きかけ、食欲を増大させる作用を持つドーパミンなどの脳内物質の分泌を促進させて食欲を増進させるように働きかけます。 この食欲増進作用により、全体の食事量が増え、糖質摂取量を減らすことなくタンパク質や脂質もバランスよく摂取することができるようになります。 チョコを食べて集中力をUPせよ♥ チョコレートには、カフェインやテオブロミンが含まれています。 カフェインは、コーヒー豆や茶葉などに含まれる食品成分で、中枢神経系を刺激して交感神経を興奮させるため、集中力を高め、眠気を覚まし、体を活発にさせる覚醒作用があります。 テオブロミンは、ポリフェノールの一種でカカオに含まれる苦味と香り成分です。 大脳を刺激して気分を落ち着かせる働きを持つセロトニンをサポートし、記憶力や集中力、やる気を出す効果があります。 集中したい30~1時間前に食べると良いですよ。 チョコを食べてマッチョになれ♥ 糖質が不足した状態で運動すると、タンパク質が運動するためのエネルギー源として利用されてしまい筋肉の合成に使用されなくなります。 摂取したタンパク質を筋肉の合成に効率よく使用されるためには、運動前の十分なエネルギー補給が欠かせません。 運動前にはエネルギー補給として糖質を含む食品を食べることが重要です。 筋肉トレーニングに良い成分であるカフェイン(脂肪燃焼に作用する)やカカオポリフェノール(抗酸化作用)は、チョコレートの原料であるカカオ豆に含まれています。 カカオ豆には、カカオプロテインというタンパク質(プロテイン)が含まれており、筋肉増強をサポートする作用や代謝を促す作用があります。 チョコレートを摂取することで、筋肉へのグリコーゲン蓄積効率が高まるだけでなく、筋肉タンパク質の合成促進や分解抑制効果が得られることが分かっています。 ホワイトやミルクチョコレートより、ダークチョコレートの方がカフェインやポリフェノール、カカオプロテインが多く含まれているので、ハイカカオチョコレート(カカオ成分が70%以上)を摂取すると、より効果的に筋肉マッチョを目指すことができます。 甘味は心を癒し、成分は体を癒すチョコレート♥ チョコレートには、心理的なストレスを低減する効果があるGABA(γ-アミノ酪酸)が含まれています。 チョコレートを食べて、ホッとすることがあると思います。 これはカカオの効果によるものです。 甘さや香りは自律神経を整えストレスを軽減し、脳内のセロトニン分泌を促すことで幸福感や精神的な満足感を得ることができます。 運動後のリラックスした時間にスイーツを楽しむことは、心身の疲労回復にとても必要な時間ですね。 食べすぎに注意して、幸せなひと時を過ごすことで『心の豊かさ』につなげていきましょう。 ♡モノローグ♡ バレンタインデーは、2月14日に恋人や友人、家族など大切な人に気持ちを伝える日です。 日本では女性が男性にチョコレートを贈る習慣が一般的ですが、海外では男性から女性へ贈り物をするのが一般的です。近年では、性別に関係なく、大切な人に贈り物をしたり、自分へのご褒美としてチョコレートを楽しむ人も増えています。 バレンタインデーは、大切な人に感謝の気持ちや愛情を伝える良い機会です。 素敵なバレンタインデーをお過ごしください。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2025/01/17コラム

2025/01/17コラム- 【片橋先生コラム】杖(つえ)Ⅱ

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第62弾をお届けします! 杖(つえ)Ⅱ 今日のお話はつえです 昨年に松葉杖のお話をしまして、その他のつえをご紹介します T字杖 一般的なつえですね。 手軽に使えて、ケガの際にも使用をおすすめするときがあります お年寄りっぽいと敬遠されることもありました お気持ちわかりますね 最近ではとってもオシャレなデザインも出ているようで驚きました つえの高さの目安は、あしのつけ根で横に出っ張っている骨につえの持ち手がくるところです ひじを軽く曲げて持ちやすい高さがよいです ぐらぐらしないように持ち手をしっかりと握ります 使い方は片松葉杖のときと同じです つえはケガをしていない側の手で持ちます けがをしているあしとつえを一緒に出します 上の写真だと右足をけがしています 右足と一緒に出した右手と、けがをしていない足で三角形を作るように歩きます 他のつえも合わせ方や使い方は同じです ロフストランドクラッチ ときどき見かけます ロフストランドクラッチはグリップ(握る部分)に加え、腕を通す部分も付いています 体重を支えやすいのと握力が弱くてグリップを強く握れない方にも使いやすくなっています 4点支持杖 体を支えるあしが4つあって安定性を高めています あしは5つのものもあるようですね 80歳代後半のとき、祖母が使っていました 地面が平坦なところでは安定感があります 地面がでこぼこしているところでは4つのあしすべてが接地しないため不安定になります そして、少し重かったです 2025年もやはり健康が一番!! みなさまのお健やかな毎日とご多幸を願っています (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]