-

2021/08/17コラム

2021/08/17コラム- 【日本医専教員】東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第一弾)

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 本日は、日本医学柔整鍼灸専門学校(日本医専)の教員、木下先生の東京2020オリンピックでのメディカルスタッフとしての活動をお届けします。 柔道整復学科 専任教員の木下です。 東京2020オリンピック大会内で行った、メディカルスタッフ活動を今回から4回に渡って報告させて頂きます。 ただ、制約がある中での報告ですので、十分な報告は出来ないかもしれませんが、なるべく臨場感のある報告にしていきたいと思います。 宜しかったら、是非ご覧ください。 東京2020メディカルスタッフでの活動報告(第一弾) では、第一弾の報告をさせて頂きます。 東京2020オリンピックメディカルスタッフの活動は、アクアティックセンター練習会場から始まりました。 活動は、「早出組」と「遅出組」の2つのグループで構成されており、この日私は早出組のシフトであったため、朝の気持ち良い時間帯に会場入りができました。 ただ早朝といえども、ちょっと暑かったですが… 活動は、ドクターの先生とペアーを組み、2人1組でやらせて頂きました。 今回は練習会場内にある医務室で、選手のフォローアップをさせて頂きました。 様々な国籍の選手たちがちょこちょこ顔を出してくださり、お国柄による個性がしっかりと漂う現場でした。 競泳会場であるアクアティックセンターは夜ライトアップされて、すごく綺麗でした。(もう1つは日中のアクアティックセンターです) アクアティックセンターのライトアップは、何色かに変化するそうで、今回は、ブルーのアクアティックセンターを写真に納めることができました。 ※会場内部の写真は、選手がどうしても映り込んでしまうため、紹介は最低限に控えさせて頂きます。 申し訳ございませんが、ご了承ください。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/08/06コラム

2021/08/06コラム- 川崎先生コラム 第10弾「自然災害時における柔道整復師の役割」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川崎先生コラムの第10弾をお届けいたします! 自然災害時における柔道整復師の役割 毎日、暑い日が続きますね。 これからの季節は台風が多く発生し豪雨による災害も心配です。 過去にも大震災、台風や豪雨、土砂災害など多くの災害が起き、自然災害の猛威は記憶に残っていると思います。 被災地では悲しみのなか、被災直後から復興に向けて全力で救助・復旧活動を行います。 自然災害時に私たちは何ができるのだろうか? 皆さんは考えたことがありますか? 救援については、互いを助け合う「共助」から医療・消防などの救援・捜索機関の「公助」にいたるまで、最大多数に最善を尽くすことを目標とされています。 私たち柔道整復師は支援者としてできることを考え、医療支援活動を行い貢献することは大切な使命です。 また、自治体や医師、日本赤十字社、消防、救命救急士、警察など多職種と連携を取り支援活動を行うことが最も重要であると感じています。 柔道整復師の被災地での活動 1.被災者の応急処置 柔道整復師は外傷処置のプロであり、整形外科や接骨院で培った技術を災害現場で活かすことができます。 災害初期は物資が不足していて、医療機関が混乱しているなかで、生死にかかわる損傷以外の骨折・脱臼・捻挫・打撲などに対して身近にある木の板やビニール袋、布切れを使用し応急処置を行います。 決まった道具がなくても工夫できる技術は柔道整復師独自の整復・固定技術があるからです。 災害時の現場では、柔道整復師がトリアージで緊急性の低いと判断された傷病者の最低限の応急処置を行い、状態を安定化させることに重点が置かれます。 この活動は、重症患者を優先的に高次医療機関へ搬送することでPTD(防ぎえる外傷死亡)を1人でも多く防ぐことに助力できます。 また、傷病者の搬送において医療機関が混乱しないように配慮することができます。 2.トリアージの補助 トリアージという言葉は「選別」という意味で、本格的にトリアージに注目が集まったのは、1995年の阪神・淡路大震災のときです。 それまでさまざまであったトリアージタッグの形式が統一化されました。 トリアージとは限られた人的・物的資源の状況下で最大多数の傷病者に最善の治療を実施するため、傷病者の治療と搬送に優先順位をつけるものです。 その優先度は、赤・黄・緑・黒の色で表現されます。トリアージの結果に従い、優先順位の高い傷病者から治療が開始されます。 みなさんも、トリアージの分類について知っておいて下さい。 トリアージは主に医師や救急隊員が行い、柔道整復師や他の医療従事者がトリアージタグの記入や傷病者の誘導・保護を行います。 迅速に選別する必要がある場合、簡易的な1次トリアージであれば柔道整復師でも可能です。 優先順位3の緑の軽症者ならば柔道整復師でも十分に対応できる範囲ですが、時間の経過とともに症状の変化が現れることもあるため、医師の指示や管理下で応急処置を行うことが必要です。 3.医療救護所の設営 災害および緊急事態発生時には、医療機関体制を整え、早期に人命救助を行うことが重要です。迅速な活動ができるように医療救護所の設営や物資の運搬、環境整備などの支援を行います。 4.避難生活による疾病予防 避難生活を強いられている被災者は、精神的不安定になり、閉じこもり傾向になることがあります。 活動量も低下し、身体機能や健康に関わる要素が障害され、高齢者では要介護状態になることが問題となっています。 柔道整復師は、機能訓練指導員として訪問機能訓練を実施し、身体機能の向上や心理面においても、被災者の言葉に耳を傾けて励ましの言葉をかけ不安を取り除くように働きかけ、身体機能改善と活動意欲向上の支援を行っています。 5.その他 自治体と連携して、炊き出しや緊急物資の搬入、被災者の保護や正確な災害情報を関係者や周囲の住民に伝達するなどを行います。 柔道整復師は、外傷処置に優れており救護活動に対しては、スポーツ現場や災害現場においても能力を発揮できる職業です。 念頭に置いて活動すべきことは、医療チームにおいては、中心となるスペシャリストがいてその指揮下のもと的確に協調性をもって行動する能力が求められます。 事前に訓練を受けていない救援者が救援活動に携わってもかえって対処しきれず迷惑になることがあります。 個々の知識と能力を備え、外傷処置以外の救命救急法も身に着ける必要があります。 災害講習会などに参加し救命の意識を高く持つようにしましよう。 本校柔道整復学科専任教員 柔道整復師・鍼灸師 川崎有子 夏本番ですね~🌞💦 最近は、水にレモンを入れてレモン水を飲んでいます。 さっぱりして夏にはお勧めドリンクです。 レモンはビタミンCが豊富で、抗酸化作用とコラーゲン生成を助ける作用があるため、たるみやしわの予防、肌あれ予防効果があります。 また、クエン酸は疲労回復、水分代謝を促しむくみを改善する効果があります。 熱中症に気をつけて、毎日笑顔でお過ごし下さい。 >>資料請求はこちら >>日本医専のイベント情報はこちら >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら]

-

2021/08/05授業見学

2021/08/05授業見学- 【授業レポート】~ Xサポート ~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 昼間部 1年生の実技授業を見学してきました! 担当は大隅先生です。 今回は筋肉や靭帯の動きを制限するテーピング術「Xサポート」の練習をしていきます! X字にテーピングを貼ることで患部をしっかり圧迫・補強することができます。 大隅先生から説明を受けた後、学生たちもテーピングを巻いていきます。 ひざや太ももにうまくX字に貼ることが難しく、大隅先生にコツを聞いている場面も。 学生のみなさんは楽しそうに、明るくテーピングの練習をしていました。 雑談も交えつつ、しっかりと手は動かして挑戦していきます! いつの間にか授業終わりのチャイムが鳴って、「もっと練習したい!」という声もありました。 すきま時間を使ってどんどん練習して、どんどん上手になりましょう!! また、今だけ限定! 柔道整復学科 昼間部の実技授業に参加することができます! このイベントに参加して一足早く日本医専の授業を受けてみませんか? ★授業体験【来校型】★ 8/18(水)10:30~12:00 <<お申込みはこちら!>> >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

-

2021/08/03ゼミ活動

2021/08/03ゼミ活動- 【ヘルスケアゼミ】ダイエットを目的とした食事と運動指導

-

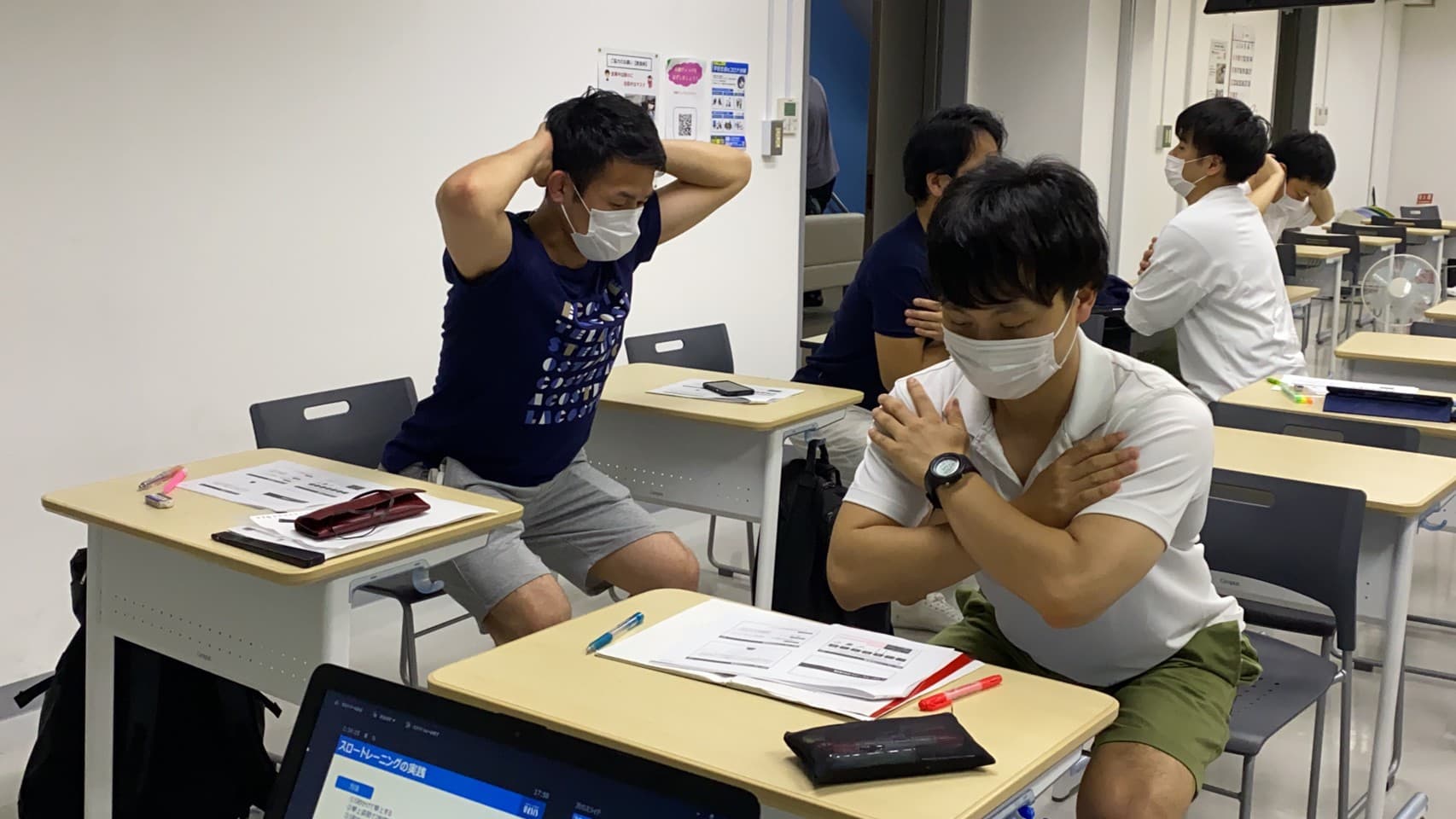

みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本校 柔道整復学科の魅力のひとつ、4大柔整ゼミの中の『ヘルスケアゼミ』の第1回が行われました! 【4大柔整ゼミ】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 <<詳しくはこちら>> 記念すべき第1回は、会員制フィットネスクラブ・株式会社東急スポーツオアシスの山崎さん! 今回のメインテーマは「ダイエットを目的とした食事と運動指導」です。 皆さんはダイエットと聞くとどんな方法を思い浮かべますか? 世の中にはたくさんのダイエット方法が発信されているので、きっと様々な方法を目にすると思います。 その方法が果たして正しいのか、自分に合っているのか、継続していけるのか…追及していくと個人ではなかなか難しいですよね。 ここが、トレーナーの腕の見せ所でもあります。 しっかり学んで、サポートするお客様に寄り添ったトレーナーを目指しましょう! まずはダイエットの基礎知識を学んでいきます。 ●運動で消費エネルギーを上げるダイエット ●食事を減らして接種エネルギーを減らすダイエット どちらか一方に偏るのではなく、生活習慣のなかで「運動」と「食事」の両方に対して改善していくことが大切です。 運動の習慣がない人には、何かをしながらの「ながら運動」を提案してみたり、食事の時間が不規則な人には、摂取する栄養素を見直してみたりと、あくまでサポートするお客様の生活習慣にトレーナーは寄り添います。 このゼミ内でも山崎さんは生徒たちに普段の生活習慣を質問する場面があり、一番多かった意見が「朝食をとらない」習慣でした。 食事指導方法のアプローチの一つに食行動の「欠食」があり、朝食を抜く習慣はそれにあたります。 朝食を抜くことで体へのどういった影響があるのか、そもそもなぜ人は朝食を抜いてしまうのか、山崎先生から丁寧に説明があります。 生徒たちが自分たちの生活に照らし合わせながら、真剣に山崎先生の言葉を聞いている姿が印象的でした! そのほかにも、食事指導方法としてアルコールとの付き合い方や栄養素について学んだあと、「運動」へのアプローチとしてトレーニングメニューの紹介がありました。 今回はスロートレーニングを実践していきます。 スロートレーニングとは、その名の通りゆっくりとした動作で行うトレーニング方法です。 体に高負担をかけることなく、1セットだけでも効果的で自宅でのトレーニングも提案できるということで、コロナ渦の今にもぴったりですね。 今回ご紹介いただいたスロートレーニングは、スクワットです! ①しゃがんだ下の状態からスタート、5秒かけてひざを伸ばす ②伸びきらないところで2秒キープ ③5秒かけて元の姿勢に戻す 倒れないように、椅子を用意してくださいね! 山崎先生の説明のあと、生徒たちも実践していきます。 手を後ろで組める人は後ろで組むとさらに効果的です! この下の状態から、上に伸ばしていきます。 伸びきらないところで2秒キープしていきましょう! サポートするお客様のペースや年齢、トレーニングする目的に合わせてセット数は変わっていきます。 ややきつい、と感じるくらいの運動が一番脂肪燃焼効果が高いということなので、皆さんも無理せずチャレンジしてみてくださいね♪ 生徒のなかにはすでに身近の人の健康面をサポートしている人もいるので、「さっそく提案してみます!」と熱意に満ち溢れていました。 今回はダイエットを目的とした食事と運動指導について学びましたが、ヘルスケアゼミでは今後も「健康」というものを1つのテーマにして色々なアプローチで知見を広げていきます。 次回以降もレポートをお届けします! お楽しみに!! 「本物の技を磨くなら日本医専」 一度、日本医専の技を見に来ませんか? 日本医専では他にも様々なイベントを開催しています。 興味のあるイベントにぜひお越しください♪ ★柔道整復学科★ 8/7(土)14:00~16:00「接骨院での手技療法」 8/21(土)14:00~16:00「卒業生スペシャル! バスケットボールトレーナー来校!」 8/22(日)13:00~15:00「柔道整復師×スポーツトレーナー」 8/28(土)14:00~16:00「「ケガ」「スポーツ」「ヘルスケア」「高齢者ケア」4大柔整を知ろう!」 皆さまのご参加を心よりお待ちしております! ]

-

2021/07/30コラム

2021/07/30コラム- 【片橋先生コラム・第10弾】パスポート第1号

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第10弾! パスポート第1号 みなさん、こんにちは。 柔道整復学科専任教員の片橋です。 夏本番!暑~い日が続いていますね、お元気でしょうか。 オリンピックが開幕しました。 開幕の数週間前、自宅近くにオリンピック関係者用のバス停が出現しました。 近所のホテルが関係者の方の宿泊施設になっているそうです。 6月のオリンピック開催が本当にできるのかどうかが報道されていた頃で、突如出現したバス停を見て、「本当にやるんだなぁ」と感じました。 突然ですが、国境を越えて別の国へ移動する際に必要なものは何でしょう? そう、パスポート、旅券ですね。 通行手形としての旅券は、世界では古くは紀元前からあったそうです。 パスポート (passport) という言葉の起源は中世ヨーロッパにあるそうです。 今のような国が発行する国際的身分証明書になったのは、もっとあとのようです。 それでは、日本のパスポートの発給第1号は誰でしょう? 外務省によると、旅券(印章)第1号は慶應2年(1866年)10月17日付で江戸幕府の日本外国事務(外国奉行)が隅田川浪五郎に発給したものとのこと。 浪五郎は「日本帝国一座」という曲芸団を率いて、パリ万博を目指してまずは米国へと渡りました。 別の外務省の資料には、「旅券第1号 佐藤進」と記録があります。 佐藤進は留学のため、明治2年(1869年)6月に旅券を申請しました。 外務省が設立されたのはその直後、明治2年(1869年)8月15日です。 佐藤進(1845-1921)は明治2年(1869)にドイツに留学して、ベルリン大学で医学を学び、1875年に医学博士を取得して帰国しました。 日本人初のベルリン大学卒業生です。 帰国後、進はすぐに医院を継いで院長になったのですが、それが順天堂医院。 現在の順天堂大学です。 順天堂は天保9年(1838年)、佐藤泰然が江戸薬研堀(現:中央区東日本橋)に蘭方医学塾を創設したのがはじまりです。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/07/29ゼミ活動

2021/07/29ゼミ活動- 【スポーツゼミ】肩関節の検査法と手技

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 肩関節の検査法と手技 前回、三田先生の肩を痛めている学生に対しての検査法と施術を行いましたが、時間がそこまで取れなかったため、今回はその検査法と手技を復習の為にもう一度やってみます。 2週間前に学んだことですが、細かく覚えていないことも多く、前回の動画を見て思い出しながら検査をしていきます。 大隅先生も検査の際のポイントを模型を使いながらわかりやすく伝えます! 検査が終わったら次は手技の練習へ! 肩周りの筋肉を緩め、緊張を取っていきます。 場所によっては「痛い」や「くすぐったい」などの声もありましたが、先生や先輩がすぐにアドバイスを教えてくれて、肩が軽くなったと嬉しい感想が。 スポーツ現場では肩のケガは多くあるとのことで、学生の皆さんも真剣に、時には楽しく学んでいました! 本校ではゼミの見学会も行っています。 >>ゼミ見学会のお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 みなさまのご来校を心よりお待ちしております! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

-

2021/07/28ゼミ活動

2021/07/28ゼミ活動- 【ケガゼミ】厚紙副子による一体型固定法

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校広報担当です。 7/27(火)に4大柔整ゼミのひとつ、「ケガゼミ」が行われましたので、その様子をお届けします。 担当は本校の学校長、奥田先生と柔道整復学科専任教員の横山先生です。 本日は主に肩を脱臼したときの施術で行われる「厚紙副子(あつがみふくし)による一体型固定法」を勉強していきます。 厚紙副子は段ボールのもっと薄い紙をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません♪ 初めはこの状態から… 自分の肩や腕に合わせて作成していきます! 図工のような感じで、みんな楽しそうに作っていました♪ この厚紙副子を施術箇所の肩にはめ、その上から包帯を巻いていきます。 包帯は「ずれない・とれない・ゆるまない」巻き方が大切です。 少し圧をかけながら、空気を入れないように巻いていきましょう。 生徒へお手本として巻くだけでなく、壁を人の肌に見立てて「巻くのではなく、貼り付ける感覚」と、奥田先生から説明がありました。 なるほど、わかりやすいです! 続いて、三角巾で固定する時には、ひじの角度と結び目の位置が大切です。 腕に負担がないように…首の頸動脈を締め付けないように…患者さんのために配慮すべき点は数多くあります。 施術方法を間近で見て説明を聞き、生徒たちのイメージもできたところで、実際に巻いていきましょう。 「苦しくない?」 「もう少し結ぶ場所をずらした方が良いよ」 とお互いにアドバイスし合います。 全学年合同のゼミなので、上級生から下級生にアドバイスしている場面も。 ひじの角度の調整が難しかったようですが、先輩のアドバイスでフィットする巻き方に♪ その頼もしい姿に、広報としてとても嬉しくなりました! 横山先生は、三角巾の巻き方を生徒に見えやすいようにお腹に巻きながら教えます。 上手に結べた時は「できたね!」と生徒以上に嬉しそうな表情の横山先生。 マスク越しでもあふれる笑顔がわかりますね♪ 今回は厚紙副子という道具でしたが、これは文房具屋さんに販売されている厚紙や6缶パックビールの紙でも代用することが可能です。 これからの季節、キャンプや山登りで突然の事故があった場合、この一体型固定法で処置することができます。 「その場にあるもので処置できる」ということが柔道整復師の良いところでもある、と奥田先生。 施術方法だけでなく、柔道整復師の魅力もわかったケガゼミでした! 本校ではゼミの見学会も行っています。 >>ゼミ見学会のお申し込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 皆さまのご来校を心よりお待ちしております! >>オープンキャンパスについてはこちら >>過去のゼミ活動の様子はこちら]

-

2021/07/21授業見学

2021/07/21授業見学- 【授業レポート】~足関節のテーピング~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 昼間部 1年生の実技授業を見学させていただきました! 担当は大隅先生です。 今回は足関節のテーピングをしていきます! 患者さんの症状によってテーピングの種類も変わり、様々な巻き方があります。 ・アンダーラップ ・アンカー ・スターアップ ・ホースシュー ・サーキュラー ・フィギュアエイト ・ヒールロック 本校のオープンキャンパスに参加されたことのある方は、聞いたことや挑戦してみたことのある巻き方もあるのではないでしょうか♪ ちょうど7/11(日)に行われたオープンキャンパスでは、フィギュアエイトの巻き方を行いました! >>その時の模様はこちら 大隅先生から説明を受けた後、生徒たちもテーピングを巻いていきます。 大隅先生の人柄もあり、教室の中は笑顔でいっぱいです。 少し難易度の高いヒールロックの巻き方は、みんな苦戦していましたね。 「ヒールってなに?かかとのこと?かかとって、ここ?」「そこはアキレス腱だよ」と、少し心配になってしまう会話も繰り広げられていました…!笑 まだ1年生なので芸術的な巻き方になってしまった生徒もいましたが、練習していくうちに確実に上手になっていきます! サポートする選手や患者さんの「ありがとう」はすぐそこ! 頑張りましょうね! また、今だけ限定! 柔道整復学科 昼間部の実技授業に参加することができます! このイベントに参加して一足早く日本医専の授業を受けてみませんか? ※10:30~12:00の時間帯のみ授業に参加できます <<お申込みはこちら!>> >>過去の授業体験レポートはこちら 毎週末のオープンキャンパスでは、柔道整復学科/鍼灸学科の体験授業が受けられます! <<日本医専のイベント情報はこちら>> <<日本医専の資料請求はこちら>>]

-

2021/07/19コラム

2021/07/19コラム- 【木下先生コラム】東京2020オリンピック会場別研修会

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 柔道整復学科 専任教員の木下先生によるコラムです! 東京2020組織委員会主催による「会場別研修会」に参加してきました。 今回は競泳の競技会場である東京アクアティクスセンターで行われ、多くのメディカル・スタッフの先生方がお集まりになりました。 研修会では、開催にあたっての諸注意をミーティングスペースでお聞きしたあと、実際に業務を行う東京アクアティクスセンターに移動し、会場内を見学しました。 写真は、東京アクアティックセンターの観客用入口になります。 会場では、「オリンピック本番で使用する競泳用プール」「選手用医務室」「ド-ピング検査室」など様々な施設を見学させて頂きました。 医務室は、実際に使用しないで済むことがベストではありますが、万が一に備えて各先生方は、真剣な眼差しで見学をされていました。 私も当日は、「医務室」や「試合会場」「練習場」などでメディカル・スタッフ業務をさせて頂く予定です。 研修会の詳細内容を記載することはできませんが、全てのオリンピックスタッフは、開催に向け、精一杯努力をしているところです。 コロナ禍での開催となる今回のオリンピックは、安全・安心を第一に考え実施されようとしています。 関係者一同みんなで力を合わせて、素晴らしいオリンピックとなるよう臨んでいけたらと存じます。 今回は大変短い報告ではありますが、「東京2020オリンピック会場別研修会」ついて報告させて頂きました。 (監修/木下美聡先生:柔道整復師 日本大学水泳部オフィシャルトレーナー) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/07/16コラム

2021/07/16コラム- 【浮谷先生コラム・第9弾】WHOって何だっけ…?

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科教員で歯科医師の浮谷先生コラムも第9弾です。 WHOって何だっけ…? 皆さまいかがお過ごしですか? 柔道整復学科教員・浮谷です。 前回の自身のブログで、最後にWHO(世界保健機関)に関するクイズを出しました。 本日は解答・解説編です。 あらためてどんな問題だったか確かめてみましょう。 問1. 日本はWHOのどの地域に属するか。 1. アメリカ地域 2. 東地中海地域 3. 南東アジア地域 4. 西太平洋地域 問2. WHOの西太平洋地域事務局はどの都市に置かれているか。 1. 東 京 2. 北 京 3. マニラ 4. ニューデリー いかがですか? いずれも柔整の教科書『衛生学・公衆衛生学』改訂第6版(全国柔道整復学校協会 監修)を調べれば答えがわかります。 まずWHOの正式名称ですが、(英語の得意な方は訳してください) WHO = WORLD HEALTH ORGANIZATION この略称で、世界保健機構あるいは世界保健機関と訳されています。 さて問1ですが正解は4、西太平洋地域です。 コロナ対策の尾身茂先生がかつてこちらの事務局長をされていたことを前回のブログで紹介しました。 その西太平洋地域事務局がどの都市にあるかが問2です。 正解は3、フィリピンの首都マニラでした。 ただし付属機関として日本では神戸にWHO健康開発総合研究センターがあります。 そしてWHOの本部はスイスのジュネーブに設置されています。 ここからは余談になります。 前回と今回ブログは息子とコロナワクチン接種のことで話している際に生まれました。 その時息子がやたら尾身先生のことに詳しいので聞いてみると、あの人は出身高校のOB で、当時高校主催の講演会に招かれていたゲストの一人だったそうです。 コロナが収束したら日本医専にも来てお話して欲しいですね。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]

- 訪問者別

- 採用ご担当者の皆さまへ

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる