-

2021/07/16ゼミ活動

2021/07/16ゼミ活動- 【スポーツゼミ】肩関節の評価とリハビリテーション

-

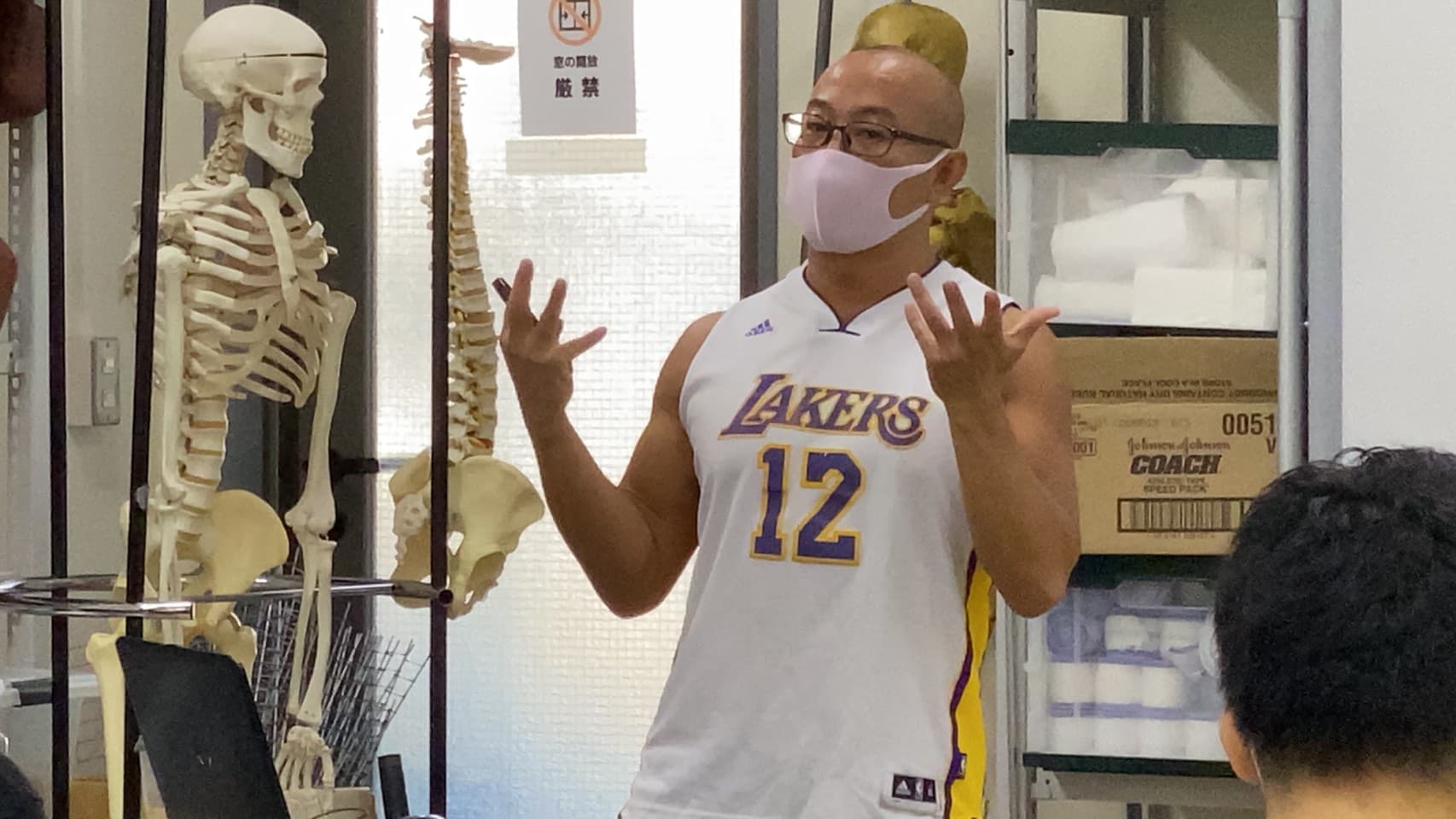

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 前回、前々回に引き続き、三田先生の講義の様子を取材しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 肩関節の評価とリハビリテーション ケガは1度手術したら終わりではなく、「完治に向けて」トレーナーに何が求められるのか、選手の心に寄り添いながらサポートする三田先生だからこそ、わかりやすく解説していただきました。 特に、高校生やオリンピック選手は大切な試合やイベントがある場合、手術のタイミングや方法は、かなり繊細な問題です。 患者さんとコミュニケーションをとることの重要性がわかるお話から始まり、座学中には「この写真を見て、右肩を痛めていると思う人?」「左肩を痛めていると思う人?」という問いかけがありました。 生徒の答えは満場一致の大正解! 皆さんはおわかりになりましたか? 患者さんの体に触れるだけでなく、目で見て症状がわかることも、施術のスピード感を求められるトレーナーにとって必要な力です。 続いて、野球で肩を痛めている生徒に対しての問診と施術を先生が実際に行っていきます。 肩の施術はトレーナーが特に頻繁に行うものなので、生徒の皆さんも真剣に学んでいました! 実技にも熱が入ります! 仲良し3人組もがんばってます! 施術の際、少しひじが曲がっていることに先生からご指摘が入りました。 施術者の方も体が資本なので、正しい姿勢で施術していきましょう♪ 教室では最初こそ「痛い!」という声がたくさん挙がっていましたが、皆さん授業終わりには「体が軽くなった!」と喜びと驚きの声が挙がっていました。 是非、その気持ちを患者さんと共有する素敵なトレーナーになってくださいね。 野球で肩を痛めている生徒の完治も願ってます! 本校ではゼミの見学会も行っています。 >>ゼミ見学会のお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 みなさまのご来校を心よりお待ちしております! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

-

2021/07/09コラム

2021/07/09コラム- 【片橋先生コラム・第9弾】子どもの肘がぬける?!

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第9弾! ~肘内障~ みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 梅雨入りしましたね、暑さが少し落ち着いているようです。 お元気でしょうか。 接骨院や整骨院に来院される患者さんのなかにお子さんもいます。 お子さんが来院される理由のひとつが、「肘(ひじ)がぬけた」です。 聞いたことありますか? お子さんの年齢の多くは保育園や幼稚園に通う3歳前後。 親御さんが「子どもの手を引っ張ったら急に泣き出して、手を動かさなくなった」と言うことがほとんどです。 これは肘内障(ちゅうないしょう)というもので、ひじの骨を取り囲んでいるヒモ(靭帯)がひじを引っ張ったことでずれてしまったのです。 するとひじが痛くなるので、子どもは泣き、腕や手を動かさなくなります。 痛みはありますが、捻挫や骨折と違って、腫れや赤みがないのが特徴です。 靭帯(じんたい)は骨と骨のつなぎ目である関節を補強しているものです。 子どもの骨は成長途中で、まだ形が完成していないため外れやすいのです。 ですから、肘内障になったからといってひじに問題があるわけではありません。 接骨院で柔道整復師の先生が外れた靭帯をはめて(整復)、すぐに動くようにしてくれますよ。 お子さんによっては肘内障を何度も起こすこともありますが、心配いりません。 骨の成長とともに靭帯は外れなくなります。 それまで、ひじがぬけやすい状態にならないように、手首を強く引っ張らないように気をつけましょう。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

-

2021/07/08ゼミ活動

2021/07/08ゼミ活動- 【スポーツゼミ】スポーツでの応急処置

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 前回に引き続き、三田先生の講義の様子を早速取材しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 今回のテーマは「スポーツでの応急処置」です! 前回は「脳震盪」についてのテーマでしたが、今回はスポーツ現場でケガや事故が起きたときの応急処置法を学びました。 RICE処置やケガが起きた際の固定法、搬送方法などスポーツ現場で活躍している三田先生だからこそ、わかりやすく解説していただきました。 他にも夏に起きやすい事故として、熱中症について原因や対策、予防の仕方も学びました! 後半は実際にケガを診てみようということで、スポーツでケガをして今も症状が残っている学生に対して問診の仕方、カルテの書き方を学びました。 次回、その症状に対しての治療法を学びます!! 将来スポーツ分野に関わりたいと思っている学生のみなさんは真剣に、時には笑顔もありつつ三田先生の話を聞いていました!! 是非その知識を将来活かしてくださいね! 本校ではゼミの見学会も行っています。 >>ゼミ見学会のお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 みなさまのご来校を心よりお待ちしております! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

-

2021/07/05ゼミ活動

2021/07/05ゼミ活動- 「ヘルスケアゼミ」の説明会を実施しました!

-

みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本校 柔道整復学科の魅力のひとつ、4大柔整ゼミの中の『ヘルスケアゼミ』の開講にあたり、説明会が実施されました! 【4大柔整ゼミ】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 <<詳しくはこちら>> ヘルスケアゼミとは? 健康の維持や増進、病気予防、美容といったヘルスケア領域は年々需要が高まりつつある分野で、その様々なニーズに対応できるよう、ヘルスケア分野に力を入れている企業からその知識と技術を学び、多様性のある思考と技術を習得できることを目標にしています。 多様性、と一口に言っても中々イメージが難しいですよね? 過去には「正しいストレッチ」を学んだり、「手技による美顔矯正」を学びました。 ストレッチと美顔…そもそもジャンルが異なるようにも思えますが、ヘルスケアゼミでは、「健康」というものを一つのキーワードにして、色々なアプローチで知見を広げていきます。 接骨院の先生はもちろん、パーソナルトレーナーを目指す方にもおすすめのゼミです! 担当は柔道整復学科・専任教員、鴨田先生と西村先生。 マスク越しでも解る笑顔で、和やかに説明会が進んでいきます。 オンライン受講生へも同時に説明していきます。 今後のゼミの内容の予告として「猫背改善」や「フィットネス関連」の企業の方をお招きするという具体的なお話もありました。 知っているようで知らない事もあるので、皆さんの良い刺激になれば!と西村先生。 説明会が終わった後も、熱心に質問に来る生徒の姿が印象的でした。 ヘルスケア分野に力を入れている企業からその知識と技術を学び、学生の皆さんが卒業後、多くのニーズに対応し、求められる柔道整復師として自立できるように取り組んでください! 今後も定期的に開催する「ヘルスケアゼミ」。 次回以降もレポートをお届けします。 お楽しみに!! 柔道整復学科のイベントはこちら]

-

2021/07/02コラム

2021/07/02コラム- 川﨑先生コラム 第9弾「梅雨の季節で気分は憂鬱、気象病かも?!」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です 川﨑先生コラムの第9弾をお届けいたします! 「梅雨の季節で気分は憂鬱、気象病かも?!」 本格的に梅雨入りとなりました。 雨が多く、湿気でジメジメした天候で不快を感じますね。 天候によって起きる様々な体調不良は「気象病」と言われています。 原因の多くは自律神経の乱れによるもので、検査などでは明らかに診断されない不定愁訴を訴えます。 また、体調が悪いと新型コロナウイルス感染症を心配したり、精神的なストレスも関わって更に心身反応として悪化させる要因となりいいことはありません。 どのような症状を感じるのか 自律神経は全身をコントロールしていて、無意識に循環器や消化器、呼吸器、免疫機能など各器官のバランスを調整しています。 自律神経が乱れることは交感神経と副交感神経のバランスが崩れることで、生命維持活動の不調を引き起こします。 気分が憂鬱、頭痛、倦怠感、めまい、イライラ、便秘、下痢、冷え、ほてり、肩こり、耳鳴り、月経不順などの症状がみられ個人差が大きく多様です。 体調不良を感じる人の悩み 多くの悩みは、全身的倦怠感や頭痛などの症状によりイライラしたりして、仕事への集中力がなくなり効率が悪くなることです。 効率が悪くなると仕事のプレッシャーを感じ、頑張ろうと心身にストレスをかけ、症状を悪化させてしまいます。 症状を感じている本人にとっては頑張りたいと思っていても対処できずにいます。 曖昧な症状は説明するのも難しく、やる気がないなどと思われてしまい「周囲の理解を得る」のが難しいことが問題です。 誰もが元気に活き活きと働き、調和の取れた生活をしたいと願うものです。 気楽に相談できる職場環境や、周囲の人ができる限り親身に話を聞いてあげたりなど、協力できる対策を考えて乗り越えられる配慮が必要となります。 予防と対策 ①温度差をなくしましょう。 朝晩と日中の温度変化が大きい時期です。 また、室内冷房調節が原因となっていることがあります。 扇風機やエアコンの風が直接当たったり、極度に冷えた室内から暑い屋外に出た場合、急激な血圧の変化が起きて体調不良になりがちです。 日本では省エネ対策として室内温度の設定を28℃にするように推奨されています。 また、外気温と室内温度の差がないほど作業効率が上がるという報告もされています。 環境要因の改善を見直してみましょう。 難しい場合は、上衣を1枚持つなど衣服で調節できるようにしましょう。 ②適度な運動をしましょう。 雨で運動できないこともありますが、適度な運動をすることで脳内の神経伝達物質であるセロトニンが活性化されて精神の安定やストレスの改善につながります。 日光を浴びることも重要ですが、ウォーキングや室内でのストレッチなど30分程度の運動を試みて、幸せホルモンであるセロトニンをたくさん分泌してください。 ③バランスの良い食生活を心がけましょう。 体調不良で食欲が低下することが多いですね。 健康には偏りのないバランスの良い食事が基本です。 食事もセロトニンの分泌に関与します。 セロトニンは脳に関与する物質と考えられていますが消化管にも存在しています。 腸の働きも自律神経に支配されていますので、腸内環境を整えることでセロトニンの分泌が活性化され免疫力がアップします。 バランスの良い食事で腸活しましょう。 ④睡眠をしっかりとりましょう。 気象病の一つに朝の目覚めが悪く起きられない、入眠が悪いなどの症状があります。 寝不足で脳の機能が低下すると、作業効率の低下、イライラし、気分が晴れないなどが起きます。 睡眠にもセロトニンが関係しますが、特に睡眠をサポートするメラトニンという脳内物質が関係します。 メラトニンを活性化させるためには朝起きて日光を浴びることが必要です。 雨の日や曇っていても大丈夫です。 不規則な生活になっている人は生活リズムを改善し体内時計を整え、脳を休ませるようにしてください。 パソコンやスマートフォンの使用が交感神経を亢進させ睡眠障害の原因になっている場合があります。 睡眠前のスマートフォンの使用をやめることも改善に必要です。 ⓹入浴をして体を温めましょう。 毎日シャワーで済ませる人も多いと思いますが、36℃~40℃のぬるめのお湯に浸かることで副交感神経が優位となり緊張をほぐします。 緊張がほぐれることで肩こりの改善、冷えの改善、心身のリラックスによる精神安定、良質な睡眠に繋がります。 夏本番に向けて疲労を残さず生活環境を改善して、体調不良による気持ちの焦りを感じることなく、スローライフを心がけてください。 本校柔道整復学科専任教員 柔道整復師・鍼灸師 川﨑有子 最近、豆腐料理を食べています。 変わった物では豆腐皮というのがあり湯葉のような感じで平たく厚い皮です。 味は豆乳や高野豆腐のような味です。 細く切って麺の代わりにしたり、鶏肉を巻いて焼いたり、炒め物に入れたりなど工夫して食べています。 健康食を意識して野菜と魚料理を中心に頑張っていますが、ちょっと飽きてきたので考えてしまいます。 夏に向けて体力を維持することも大切なので無理しないで続けたいです。 >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら]

-

2021/07/02コラム

2021/07/02コラム- コラム「柔道整復師のユニフォーム」

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です! 今回のテーマは「柔道整復師のユニフォーム」についてです。 皆さんはどのようなイメージがありますか? 柔道整復師の仕事着は様々なデザインや素材があり、個性がありオシャレで格好良くなっています。 接骨院、病院、介護福祉施設、スポーツ現場など働く場所によってさまざまで、イメージにも繋がるので重要視しているところもあります。 接骨院の先生の第一印象は重要 患者さんの集客率や再来院率を上げるためには、治療技術や運営力も重要となりますが、施術者の見た目も大切です。 患者さんが治療室に入ってからの先生の第一印象により、不安に思うか安心して治療を受けることができるか気持ちの面で大きく変わってきます。 印象の良い身だしなみが信頼に繋がり施術を成功させるきっかけとなります。外見的イメージはとても重要です。 白衣を着る意義 何故、白衣を着るのか? 一番は、白衣を着ることで施術者としての責任感を持つことです。 医療人としての重みを認識して倫理観を備えた人間性であることを自覚することです。 また、柔道整復師も白衣を着ることで職業上の信頼を得ることができます。 職業により制服がありますがそれぞれ礼節を重んじる意味があります。 どんな白衣が選ばれるのか 柔道整復師は医師や看護師とは異なり、動きやすいストレッチ素材で丈が短く抗菌作用のあるものが選ばれます。 治療院の先生というと「白の白衣」のイメージがあります。 色は印象を与える要素でもあります。 白は、清潔感や信頼感、威厳、明るさなど好感がもてるカラーとして選ばれることが多いですが、その反面、冷たいイメージを与えてしまうこともあります。 また、汚れが目立ち衛生面を保てないという欠点もあります。女性スタッフは下着やインナーが透けない配慮も必要です。 最近では白にこだわらず、治療院のイメージに合わせたカラーや形態が選ばれ、患者さんに元気や優しい印象を与える要素を取り入れているところが多くみられます。 白衣の種類 ①ケーシー型 一般的に多く用いられており白衣の王道といわれるタイプです。 スタンドカラーの横開きになっていて、スリット入りで動きやすいのが特徴です。 色は白がほとんどですが、ワンポイントとしてカラーのパイピングの入ったスッキリとしたデザインのものもあります。 ②スクラブ型 首元がV襟になっておりウエストのくびれがなく着脱しやすい様に肩の部分にボタンがついているタイプです。 生地が強く洗濯しても痛みにくく速乾性があります。 また、汗をかいても吸収性がよく着心地が良いのが特徴です。 無駄なファスナーやボタンがないため安全で、ポケットの数も多くメモやペンなど持ち歩くには便利な機能があります。 カラーバリエーションも豊富です。 ③チュニック型 女性のための白衣。 おしりが隠れるくらいの丈で、女性らしいシルエットになるようにデザインされたタイプです。 色は淡い落ち着いたものが多く、レース襟などデザイン性のあるものがほとんどです。 ④ポロシャツ型 汗を多くかき、活動量の多いスポーツ現場や介護施設で用いられているタイプです。 スポーツ現場ではチームカラーを基調としたロゴ入りのデザインが用いられています。 介護施設では動きやすさを重視して選ばれることが多いですが、介護のイメージを明るくするためにデザインも多様になっています。 ちなみに、本校の講師陣のユニフォームを少しだけ紹介すると… ★柔道整復学科専任教員 木下先生 ★柔道整復学科専任教員 西村先生 本校卒業生であり、本校付属の接骨院で働いている鈴木先生と渡邉先生のユニフォームはこちら! ★鈴木先生 ★渡邉先生 人それぞれ個性が出ますね! 医療従事者として白衣は責任感と礼節の一つと考えられていますが、格好いいデザインのユニフォームは、スタッフや先生の働く意欲に繋がり職業への誇りを感じることができます。 また、そのイメージから柔道整復師の職業に対する憧れや魅力を伝えることができます。 専門学校でも実技授業で白衣を着用します。 学生にとって白衣を着ることは新鮮で職業への意識付けに繋がります。 白衣を着ることで魅力ある医療人に成長することを期待します。 >>ほかの柔道整復学科コラムはこちら]

-

2021/06/25コラム

2021/06/25コラム- 【浮谷先生コラム・第8弾】あの先生が柔道整復の教科書に載っていました‼

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校です。 歯科医師の浮谷先生コラムも第8弾です。 尾身さんが柔道整復の教科書に載っていました‼ こんにちは。柔道整復学科・浮谷です。 皆さん、連日のニュースで国民注目の尾身茂会長(新型コロナウイルス感染症対策分科会)が柔道整復の教科書に載っていたことをご存じでしたか? 熱心な3年生はすでに発見・確認済みかもしれませんが、 ★全国柔道整復学校協会監修の指定教科書 『衛生学・公衆衛生学』 (改訂第6版)第13章 「地域保健と国際保健」の中、②わが国とWHOとの関係で次のような記述があります。 「~本部または地域事務局職員としてWHOに勤務する日本人としては…(中略)1998年からWHO西太平洋地域事務局長に就任した尾身茂博士がいる.~」 これまで幾度も教科書を使用して参りましたが、この項目はさほど気にせず人名も見落としておりました。 尾身先生すみませんでした。 教科書の記述は上記一文だけでしたので詳しく調べてみますと、尾身先生は西太平洋地域事務局長としてその後10年間勤務され、SARS(重症急性呼吸器症候群)対策やポリオ(急性灰白髄炎)根絶に尽力されたそうです。 多大な功績ですね。 SARSやポリオウイルスは重要な感染症であり、柔道整復の国家試験にも出題されています。 それではWHOで活躍された尾身先生に敬意を表しつつ、国家試験予想問題をどうぞ。 問1.日本はWHOのどの地域に属するか。 ①アメリカ地域 ②東地中海地域 ③南東アジア地域 ④西太平洋地域 問2.WHOの西太平洋地域事務局はどの都市に置かれているか。 ①東 京 ②北 京 ③マニラ ④ニューデリー ※問1はすぐわかりますね。 問2は上記教科書を参照してください。 解答・解説は次回の私のコラムで、柔道整復学科3年生の皆さんはぜひ確認願います。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>柔道整復学科コラムはこちらから]

-

2021/06/24ゼミ活動

2021/06/24ゼミ活動- 【スポーツゼミ】三田先生による「脳震盪について」

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 三田先生の講義の様子を早速取材しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 今回のテーマは「脳震盪について」です! 脳震盪はラグビーやアメリカンフットボールなど、からだ自体の激しい衝突や接触を伴うスポーツはもちろん、サッカーのように接触の結果転倒したり、バレーボールのように飛び込むプレーが多いものなど、直接・間接を問わず頭部に衝撃を及ぼす可能性の高いスポーツで危険性が高いケガといえます。 現場で活躍している三田先生のエピソードも加えつつ、脳震盪のメカニズムや症状、怖さを話していただいた後、応急処置法や運動中に気を付けるポイントを学びました。 将来スポーツ分野に関わりたいと思っている学生のみなさんは真剣に三田先生の話を聞いていました!! 是非その知識を将来活かしてください! 本校ではゼミの見学会も行っています。 >>ゼミ見学会のお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 みなさまのご来校を心よりお待ちしております! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]

-

2021/06/21未分類

2021/06/21未分類- 【コラム】熱中症になりやすい部活動とは?!

-

こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校です。 東京は梅雨入りしましたが、30℃近くなる夏日も多くありますね。 気温が高くなってくると多くなってくるのが熱中症です。 高校での部活だけでなく、日常でも気を付けなければならない熱中症とはどんな病気でしょうか? 1、熱中症はどうして起こるの? 熱中症を引き起こす条件は、「環境」・「からだ」・「行動」によるものと考えられています。 「環境」では、気温が高い、湿気が高い、風邪が弱いなどです。 「からだ」では、激しい運動や労働によって体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調節機能が働かなくなったりします。 そうすると、めまい、けいれん、頭痛などさまざまな症状を起こし、重症の場合には命の危険にも晒される危険な病気です。 2、熱中症を引き起こす3つの要因 1、環境の要因 ①気温が高い ②湿気が高い ③風が弱い ④日差しが強い ⑤閉め切った屋内 ⑥エアコンのつけていない部屋 ⑦急に暑くなった日 2、からだの要因 ①高齢者、乳幼児、肥満の方 ②低栄養状態 ③寝不足や二日酔いなどの体調不良 ④糖尿病などの持病のある方 など 3、行動の要因 ①激しい筋肉運動 ②慣れない運動 ③長時間の野外活動 ④水分補給できない状況 など 3、熱中症になりやすい部活動ランキング 上位を占めるのは、炎天下の中で活動の多い部活です。 くわえて、屋内でも室内を締め切って激しく動く部活も要注意です! 1位:野球 2位:陸上競技 3位:サッカー 4位:テニス 5位:バスケットボール 6位:剣道 7位:バトミントン 8位:ソフトボール 9位:ハンドボール 10位:ラグビー 部活動では、気温30℃を超える暑い日は無理な運動はせず、急な暑さにも要注意です。 また、運動によって失われた水分はしっかり補給して取りもどすようにしましょう。 部活でスポーツをするときには、薄着で熱中症の予防対策をして、体調不良の時には無理をせず運動を避けるようにしましょう。 暑い時期には、なるべく涼しい時間や場所を選んで、長時間の運動は危険です。 30分に1回程度を目安にこまめな休憩を取るようにしましょう。 【日本スポーツ協会が推奨する飲料】 1、5~15℃に冷やす 2、飲みやすい組成にする 3、胃にたまりにくい組成にする 4、1時間以上運動をするときには、4~8%の糖質を含んだものがよい これからの真夏日に向けては、『熱中症の重症化を防ぐために、早期発見・早期対応』が重要です。 楽しく運動をして気持ちのいい夏を過ごしましょう! >>ほかの柔道整復学科コラムはこちらから]

-

2021/06/18コラム

2021/06/18コラム- 【片橋先生コラム・第8弾】予防接種と東京大学医学部

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第8弾! 予防接種と東京大学医学部 みなさん、こんにちは。 柔道整復学科専任教員の片橋です。 夏日が続いていますね、お元気でしょうか。 新型コロナウイルスのワクチン接種、大阪では未成年者への接種も始まり、東京は遅れているような気がします。 先日のコラムで予防接種 種痘の話をしました。 日本へジェンナーの牛痘由来のワクチンが長崎の出島に伝わったのは嘉永2年(1849)。 大阪ではこの年すでに、緒方洪庵が「除痘館」を開いて接種を行なったそうです。 江戸の「種痘所」が設立されたのは安政5年(1858)。 大阪より9年も遅かったのですね。 これは江戸では当時の中心的医学を行う漢方医の勢力が強大だったからです。 対して、種痘所を設立したのは西洋からの医学を行う蘭方医たちです。 最先端の情報は海外との貿易港のある長崎から入ってきたのですが、医学も同様でした。 種痘所を設立した江戸の蘭方医たちの中心がシーボルトの門人でした。 種痘所はワクチン接種のみでなく、蘭方医の研修育成も行っていました。 種痘や治療効果を目の当たりにし、幕府は西洋医学の重要性を認識していきました。 それととともに種痘所の名称が「西洋医学所」になり、さらに「医学所」に変化しました。 優勢だった漢方医学をしのぎ、医学=西洋医学になったのです。 そして、さらに名称を変更していき現在の東京大学医学部へと続いていったのです。 東京秋葉原駅、岩本町に「お玉ヶ池種痘所記念碑/東京大學醫學部」と書かれた碑が据えられています。 散策の際はぜひ足を止めて眺めてみてください。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]

- 訪問者別

- 採用ご担当者の皆さまへ

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる