-

2024/06/08授業見学

2024/06/08授業見学- 【授業レポート】柔道整復学科:肩こり・腰痛の特別講座

-

日本医学柔整鍼灸専門学校柔道整復学科 学科長の森下です。 柔道整復学科卒業生の小板橋先生が、臨床現場で培った施術技術を後輩に伝えるために特別講座を開催! 主なテーマは肩こり・腰痛などの慢性痛へのアプローチ方法についてです。 1年生から3年生まで幅広く参加し、交流もできて終始とても楽しい雰囲気でした! 小板橋先生が実際に臨床現場で使用するAI姿勢分析や腰痛施術の考え方などを紹介してくださり、学生さんは熱心に耳を傾けていました! そしてよくある肩こりについても医療の視点で考え直しました。 そもそも肩こりとは何なのか…そんなところから皆で話し合いました。 そして、具体的な肩こりへのアプローチ方法を伝授していただきました。 今回の特別講座は全部で5回。 そこで基本的なことを身に付けることができるメニューとなっています。 柔道整復師は急性痛の対応だけではなく慢性痛の原因を自分自身で見極めそこに直接アプローチできる国家資格である、ということが学生さんに伝わると思いました。 小板橋先生には、母校にて講座を開いてくださり本当に感謝しています。 学生の皆さんも、この機会に是非先輩の技術を身につけていきましょう!! 日本医専のTikTokにも登場しているので、是非ご覧ください♪ @nihonisen 国家試験に向けて、卒業生から応援メッセージ✨ #柔道整復師 #鍼灸師 #スポーツトレーナー #専門学校 ♬ Kitto Daijyobu - Little Glee Monster ▽卒業生来校イベント多数!オープンキャンパスへ是非お越しください▽ ▽日本医専のパンフレットで卒業生の活躍も知ることができます▽]

-

2024/05/31コラム

2024/05/31コラム- 【片橋先生コラム】足首をひねったら・・・①

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第53弾をお届けします! 足首をひねったら・・・ みなさんは足首をひねったことはありますか? きっとありますよね ひねった程度によっては、残念ながらケガになってしまうことがあります どのようなケガになるでしょうか? それにはケガをしたときの足のひねり方が関係しています どちらの方向にひねりましたか? 絵のような方向にひねったのではないでしょうか つまり、つま先が中を向いて、足の裏が内側に見えるような方向です 足の形から、この方向にひねることが多いのです 内がえしといいます そうすると、どこを痛めますか? そう、足の外側ですよね 足の外側の何を痛めるでしょうか? 「じんたい」を傷めたと聞いたことがある方、いらっしゃいますね 「靱帯」と書きます 靭帯は、骨と骨をつないで、関節の動きを制御しているヒモです これが切れると・・・捻挫(ねんざ)になります 靭帯は関節の周りにたくさんあって、どこの靱帯を傷めても捻挫というのですね その中で、傷めやすい靭帯がいくつかあります まず、足の外側にある外くるぶしの少し前、捻挫ではここの靱帯(前距腓靭帯)を痛めることが圧倒的に多いです ケガの程度がひどいと、この靱帯の後ろにある靱帯(踵腓靱帯)も切れてしまいます それから、足の甲の外側 こちらには別の骨を止めている靭帯(二分靱帯)があって、ひねった時の角度によって傷めることがあります ほかにどこを痛めそうですか? 実は、同じように足をひねっても、骨折になることがあります! 足をひねって傷つくのは靭帯とは限らないのです 靭帯がくっついている骨の方が折れてしまうことがあるのですね この続きは次回、お話しますね (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2024/05/30授業見学

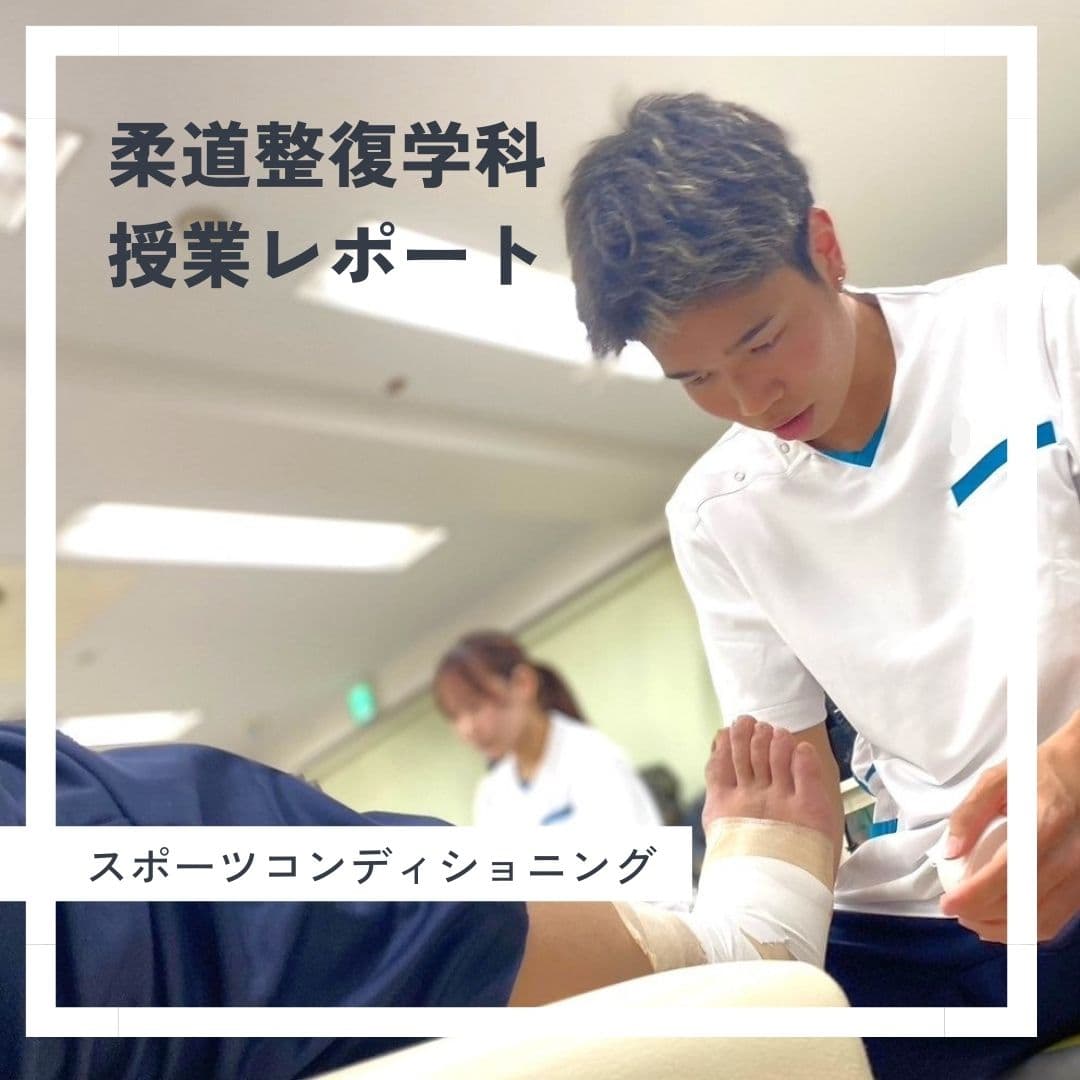

2024/05/30授業見学- 【授業レポート】柔道整復学科:スポーツコンディショニング

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は、柔道整復学科 昼間部 1年生 スポーツコンディショニングの授業を取材しましたので、その様子をお届けします。 担当は人気YouTuberコムドットさんのバスケ企画もサポートした、現役スポーツトレーナーの西村先生です! 日本医専の実技授業は教員2名体制で行い、学生たちをサポートします。 助手を務めるのは日本医専 柔道整復学科の卒業生であり、同じくコムドットさんのバスケ企画、27時間TVの100Kサバイバルマラソンをサポートした、がんばれゆうすけ先生! 学生からも「コムドット見ました!」と声をかけられていました。 今日は足首のテーピングで、ヒールロックとフィギュアエイトを重点的に学びます。 「綺麗にシールを貼るようなテーピングではなく、きちんとポイントを押さえて、機能的に行いましょう!」と西村先生。 固定のポイントをペンで印をつけながら説明していきます。 この授業では、柔道整復の基礎技術を用いたスポーツコンディショニングの目的・知識・技術を身に付けていきます。 主にテーピング固定や各種手技・運動療法について学んでいき、日々技術を磨く学生たち。 技術だけでなく、授業終わりにシンクもピカピカに磨いてくれました! こうした教室美化に励む学生の姿は、学校としても誇らしいです。 これからもしっかり、西村先生とがんばれゆうすけ先生から学んでいきましょう! お疲れ様でした!✨]

-

2024/05/24コラム

2024/05/24コラム- 【山中先生コラム】~腰痛・転倒予防~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第28弾をお届けします! 腰痛・転倒予防 皆さんは、腰痛で困った経験はありませんか? また、現段階で腰に何らかの異常をきたしている方はいませんか? 今は症状がなくても、今後腰痛を起こさないようにするためにもこれからご紹介するポイントを試していただければと思います。 対処法として『入浴、ストレッチ、休息』など自分でケアをしているのに変化がない!そんな時におススメの場所をご紹介します。 ①腰痛点(ようつうてん) 図を参考に、手の甲で示指と中指の間・薬指と小指の間にあります。 腰が痛いときなど、押しながら体を曲げたり倒したりしてみましょう。※腰痛対策 ②足臨泣(あしりんきゅう)穴 足の甲にあり、第4指と第5指の間の指と指の間にあります。 仰向けで両膝をかかえて、曲がりの悪い側を押してみましょう。 ※股関節の可動域(動く幅)up!・転倒予防・腰痛対策 毎日のセルフケアが、大きな怪我(ぎっくり腰 等)の予防につながります。 運動をされる方はパフォーマンスのアップにつながりますし、年齢の高い方は転倒防止につながります。 年齢に関係なく、足臨泣で股関節周囲の動きを改善し日々の生活を有意義なものにしていきましょう。 是非試してみてくださいね。 日本医学柔整鍼灸専門学校 柔道整復学科 専任教員 山中 直樹 健康長寿・認知症 Gold-QPD 実践セミナー地域フロンティア代表 。 健康長寿・認知症 Gold-QPD 実践セミナー講師。 鍼灸師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師。 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]

-

2024/05/22ゼミ活動

2024/05/22ゼミ活動- 【柔道整復学科】東洋医学ゼミで『中医かっさ』を学ぶ!

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 先日、柔道整復学科の【東洋医学ゼミ】で中医かっさを学びました! 東洋医学ゼミとは・・・? 東洋医学の考え方を学び、かっさ・吸い玉療法・耳ツボ・経絡マッサージなどの手技療法を身に着け、臨床現場で応用できるよう習得します。 担当は、柔道整復学科 副学科長の青木先生です! 中医かっさ 「かっさ」とは伝統東洋医学の治療法の1つです。 皮膚に直接刺激することで皮膚のリラックス、血流とリンパの促進、筋肉の疲労回復、痛みの緩和に有効です。 近年は美容の施術としても注目されているので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。 施術後にすぐ効果が出る「かっさ」は患者様からの満足度も高く、資格が無くてもすぐに実践できる民間療法の為、治療院でも取り入れ始められています。 今の時代、柔道整復師は筋肉や骨だけではなく、体に対しての様々なアプローチができる人が求められています。 日本医専は、実際の現場で役立つ技術をこれからも提供していきます。 今後もその様子を密着、発信していくのでどうぞお楽しみに! <<日本医専公式Instagram>>]

-

2024/05/20コラム

2024/05/20コラム- 【川﨑先生コラム】スポーツアロマ・マッサージで梅雨の時期を乗り越えよう💛

-

こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第52弾をお届けいたします! スポーツアロマ・マッサージで梅雨の時期を乗り越えよう💛 6月から梅雨の季節になりますね。各地の梅雨入りの発表もありました。 これからは、気圧の変化により体調を崩しやすくなる季節です。 特に梅雨の時期に体調を崩しやすい人は、「お天気病」といわれるもので、天候の変化に よって体に不調を起こし、低気圧が来ると自律神経のバランスが崩れ、頭痛・めまい・むくみ・肩凝り・関節痛・集中力が低下する・気分が落ち込みやすくなるなどの症状を引き起こしやすくなります。 昔から、「雨の日は古傷が痛む」と言われていますが、低気圧により体の内圧が高まり、血管や神経が圧迫され循環が悪くなることで痛みを引き起こします。 人は大気の中で暮らしていますが、空気にも重さがあり(大気圧)、地上の人の身体にも圧力がかかっています。 人間や動物の体は、空気や液体が満ちあふれ外の空気と同じ圧力を持っています。 空気の重みは感じませんが、身体の中からも同じ圧力で空気を押し返して、その内外の微妙な圧力の変化を自然に調節しています。 もし、気圧よりも体の内圧が高くなってしまうと膨らんで身体は破裂してしまいます。 不調は、こういった自然な身体バランスを良好に保とうとする反応の一つです。 運動不足の人や、ストレスを抱えやすい人、これから暑くなる季節に冷房による冷えや外気との温度差などが原因で自律神経が乱れて症状を引き起こしやすくなりますので、日頃の生活習慣や環境に気を配ることが大切です。 最近では、スポーツ選手も心身のケアとして取り入れている、快適に過ごせる一つの方法としてスポーツアロマ・マッサージのお話をしたいと思います。 スポーツアロマ・マッサージとは 植物から抽出した香り成分である精油(エッセンシャルオイル)を使い、心と体のリラックスやリフレッシュを行い体の不調を回復させ、疲労回復を目的に行うケアの一つです。 症状や目的に合ったオイルを使用し、その成分を活かしてマッサージすることで筋肉痛の緩和やケガの予防など、様々な効果が期待でき、競技能力を高めることができます。 コンディショニングを整え、心身を穏やかに回復させ、健康や美容にも役立ちます。 アロマオイルの効果 ①香りの効果 エッセンシャルオイル(精油)の香りを嗅ぐことで、香りの刺激が嗅覚から脳に届きます。 香りの情報は自律神経系や神経系を鎮静させ気持ちを鎮めリラックスさせたり、消化活動を活性化させて食欲増進や胃を健やかにするように働きかけます。 また、ホルモンバランスを整え、免疫を活性化させる効果もあります。 鼻の中の天井部分には嗅上皮があり、そこに嗅細胞という神経細胞がたくさんあります。 匂いの認識は、嗅細胞から脳の嗅球で認識されます。 人の五感(視覚・聴覚・触覚・味覚、嗅覚)の中で、嗅覚だけが記憶や感情、本能行動、自律神経調節を支配する大脳辺縁系に直接伝達することができるため、香りで脳を刺激することにより身体機能の調節をすることができます。 ②身体の効果 エッセンシャルオイル(精油)を塗りこむことで、皮膚から吸収されたオイル成分が毛細血管やリンパ管で吸収されることで様々な効果をもたらします。 皮膚に塗られたオイル成分は分子構造が小さいため皮膚の奥までしみこみ、皮膚の保湿や乾燥から肌を守り美肌にも役立ちます。 また、マッサージを行うことで、全身の血行を良くして身体の老廃物を取り除き、筋肉の緊張を緩和したり、障害部位の回復を促進し、本来の身体機能を正常な状態に戻すように働きかけてくれます。 血行が良くなり代謝がUPすると、筋肉を動かしやすくなりエネルギーの燃焼も良くなるため痩せ体質につながります。 日々の疲労を回復するセルフケア 効果がある方法は、入浴時によく筋肉を温めてからオイルを塗り込みマッサージを行います。 入浴時でなくても大丈夫です。 1)疲れている患部にオイルを手のひらで擦るようにマッサージしていきます。 2)オイルが浸透してきたらゆっくりと筋肉を手の圧力を強めて圧迫したり、つまむ様に刺激を加えていきます。 3)オイルのべたつきがなくなってきたら、手のひらで優しく皮膚表面を擦りマッサージを終了します。 1部位のマッサージは、3分~5分程度を目安に行ってください。 ♢ 使用するオイルは、適度に肌滑りが良いものが扱いやすく皮膚トラブルを起こしにくいです。 ♢ 香りが好きな方は、体調や気分に合わせて色んな香りを楽しんで下さいね。 ♢ 香りが苦手な方は無香料のオイルもありますので心配ありません。 ♢ 敏感肌の方は、低刺激性のオイルを使用することをお勧めします。 ♢ また、アレルギーをお持ちの方は成分を確認してからご使用ください。 ♢ オイルには植物性と動物性のものがあります。植物性のものがお勧めです。 ♢ 美容効果をプラスしたい方は、美容液成分が含まれるオイルがあるので美肌効果がUPしますよ。 日々の活動に疲れている方や、スポーツ選手でも、心と体のバランスがとても大事ですね。 普段のケアに、スポーツアロマ・マッサージを加えることで予防医学と障害予防の相乗効果をもたらし、生活の質を改善・向上させてより快適な日々を送ることができます。 是非、身体のメンテナンスとして取り入れてみてください。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2024/05/10コラム

2024/05/10コラム- 【片橋先生コラム】登山

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第52弾をお届けします! 登山 ゴールデンウィーク、みなさんはいかがお過ごしでしたか? 私は、家族に子どもがおりましてこのゴールデンウィークは登山に行きました 「山には何があるの?」「山に登るとどうなるの?」「どうやって登るの?」などなどの質問がありました 「何があるのかねぇ」「登ってみたらわかるんじゃない?」「大変なのかな、楽しいんじゃないかな」 行きは歩いて登って帰りはケーブルカーで帰る予定を伝えながら、登山口へ 「えぇぇぇ~⁉どうして歩いて登るの?」「ケーブルカーで行けばいいじゃん」「あしが痛くて登れないよ~」 ぶつぶつぶつ・・・ 知恵を絞り、歩いて登らない理由を並べていました だから、登山の経験をさせたいんだよねーというのが親心なのです 登り始めると、同じ年頃や年下の子どもたちが何人もいました 負けないぞという気持ちや話したり交流したりの楽しさがでてきたようです 大きな虫を見つけて教えてくれたり、巨木に抱きついてみたり、崖の深さに驚いたり。 自分のペースで休憩をとりながら、急な坂を登り、大岩をよじ登り、頂上に着きました! 子どもたちはまだまだ元気いっぱいでした 意味のある苦労はよい経験・体験になりますね みなさんはどんな経験や思い出ができましたか? きっと、ゴールデンウィークでリフレッシュしましたよね 日本医専の学生たちは久しぶりに登校して元気な姿を見せてくれていますよ 次の長期休暇の夏休みまで、がんばりましょう! (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

-

2024/04/26コラム

2024/04/26コラム- 【山中先生コラム】~デトックス~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第27弾をお届けします! デトックス 皆さま、新年度が始まり生活のリズムはついてきましたでしょうか? 生活リズムや生活スタイルが変わったことにより体調に変化がでていませんか? 浮腫み(むくみ)が出ている、便秘気味になっている、体型の変化が気になる・・・等、 体調の悩みは出てきている方もいるのではないかと思います。 そんなあなたにおススメのポイントをいくつかご紹介します。 ①太谿(たいけい)穴 内くるぶしとアキレス腱の間にあります。 ペコっとへこんでいる場合は、疲れが出ているサインでもあります。 身体の元気を全身へ巡らせるポイントでもありますので、温めたり揉んだりしながら体に刺激を入れてみましょう。 ②天枢(てんすう)穴 臍の両側、指3本分のところにあります。 硬くなっている場合は、硬さをやさしくほぐしましょう。 冷えている場合は、ホカロンなどで温めてみてください。 ③大腸兪(だいちょうゆ) ちょうど、ウエストの高さにあります。 腰(骨盤の骨)に手を当て、親指のあたるところを目印に押したり温めたりしてみましょう。 上記の3点以外にも、たくさんツボはありますが刺激のしやすい所をご紹介いたしました。 足・お腹・腰を刺激して、身体に溜まった老廃物を体外に出していきましょう。 是非試してみてください。 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]

-

2024/04/19コラム

2024/04/19コラム- 【川﨑先生コラム】運動で頭が良くなる!

-

こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第51弾をお届けいたします! 運動で頭が良くなる! 皆さん、新年度が始まりいかがお過ごしでしょうか? 学生は新しい勉強やクラスの雰囲気に慣れず、社会人は仕事で緊張が続き、そろそろ疲労・倦怠感を感じている方が多いのではないでしょうか。 一生懸命頑張ろう、期待に応えようと気持ちが張り詰める一方、不安感も大きくなり気づかないうちにストレスを感じ体調不良になってしまうことが多くみられます。 このような状況での解決策は、リラックスできるように環境調整をしてストレスから距離を置くことと、運動をすることです。 運動というと、ダイエットやメタボ改善、体力増強など体に良いということはわかっていると思いますが、脳の健康にも関係しています。 運動と脳の関係 運動は、ストレスの解消や生活の充実につながることがわかっています。 体に良いというだけでなく、運動をすることで、生活の中で物事を判断したり、遂行したり、社会的な生活を送るうえで欠かせない重要な機能である、記憶や思考、理解、判断などの向上、加齢に伴う老化現象や認知症、アルツハイマー、パーキンソン病などの神経性疾患の抑制や、運動神経障害からの回復など脳神経系への様々な効果をもたらし、脳の健康にも有益であることがわかっています。 全く運動をしない人に比べ、1週間に運動を約2時間以上している人は、抑うつになるリスクが約半分に抑えられるという調査結果があります。 リズミカルな運動をすると、セロトニンという悩みや不安をやわらげる物質が多く分泌されます。 セロトニンは、心身をリラックスさせ、脳エネルギー代謝の調節を行い、脳を活性化することで記憶力の向上や冷静な判断ができるように働きかけてくれます。 セロトニンは脳内神経伝達物質の一つなので、脳に関係すると考えるのが普通ですが、実はセロトニンは腸で作られ90%は消化管に存在しています。 脳内に存在するセロトニンは2%ほどで、セロトニンを増やすには食生活がとても大事になります。腸は「第2の脳」ともいわれ、腸内環境を整えることが脳や心身の健康につながります。腸活ってとても大事なんですね。 運動すると頭が良くなる! 運動で学力が向上することは科学的に実証されています。 脳の記憶をつかさどる海馬は脳に記憶を保持する役割をしています。 また、大脳の白質は情報を伝える役割をしています。 これらは身体活動量が多い人ほど活性化し体積が大きくなるとわかっています。 脳は30歳代から萎縮が始まり60歳代から明らかに進行していきます。 海馬が萎縮すると新しい情報を覚えにくくなります。それがもの忘れの症状として現れます。 しかし、運動により脳の働きを活発にして海馬の神経を新生することにより萎縮や衰えを抑制することができるのです。 ストレスも海馬の萎縮リスクが高まる要因とされているので、ストレス発散のためにも運動することが大切で、適度に体を動かした方が集中力が高まり学力を伸ばすことができます。 短期記憶から長期記憶へ 海馬は記憶の司令塔ですが、すべての記憶を保存するわけではありません。 「短期記憶」に関係があり、新しい記憶は海馬に一時保存されます。そのあと大脳皮質で大事な情報が「長期記憶」として保存されます。 短期記憶は、最高でも約7つまでしか暗記することができず、その記憶は10秒~15秒、長くても1分程度しか持たないと言われています。 しかし、短期記憶ができる情報量は情報のタイプによって変化していきます。 聞きなれない単語や、特徴などをイメージして、関連付けることで記憶量は増えていきます。 また、似た単語同士や派生語などをまとめて覚えるなど、大量の情報をあるグループに分けて覚えていくチャンキングにより増やすことができます。 短期記憶は意識的に維持しようと努力しないと忘れてしまい、長期記憶につなげていくためには、何度も復習と暗記を繰り返していくことが必要になります。 エビングハウスの忘却曲線から時間の経過とともに人の記憶がどのように変化していくかというと、人は以下のスピードで記憶を忘却していきます。 20分後 覚えた内容の42%を忘れる 1時間後 覚えた内容の56%を忘れる 1日後 覚えた内容の74%を忘れる 1週間後 覚えた内容の77%を忘れる 1ヶ月後 覚えた内容の79%を忘れる すぐに忘れてしまうと思うとがっかりしますよね。 しかし、人間の脳は忘れることにより記憶が整理され、より効率的に必要な記憶が引き出せるようにできています。 だから、忘れてしまうことは当たり前なんです。 長期記憶として必要な情報は、脳の海馬に「必要」と判断させることです。 そうすると、記憶は長期記憶に分類され、分類された長期記憶はいつでも取り出しができる状態になっている記憶としてずっと覚えておくことができます。 さて、本校でもサッカー部や野球部、柔道部などの部活動を行い、心身の健康や学習力UPに繋げています。 他と違うところは、トレーナーを育成するために部活の後はコンディショニングや外傷処置の勉強をしているところです。 部活で体を動かした後だからきっと効率よく学べているはずです。 学生の成長がとても楽しみで、頑張っている姿がとても微笑ましいです。 課外活動としてお料理教室も楽しく開催しました。 今年度の第1回目は、中華風ハンバーガーです。美味しそうですね。 部活もお料理教室も、各学年の枠を超えた交流の場として大切にしています。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]

-

2024/04/12コラム

2024/04/12コラム- 【片橋先生コラム】学校付属施設での実習

-

日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第51弾をお届けします! 学校付属施設での実習 今年は久しぶりに4月に桜が満開になり、文字通り入学式に花を添えてくれました 日本医専では定員いっぱいの入学生をお迎えして、にぎやかな新年度を迎えています 1年生の新年度は、オリエンテーション、入学式、初めての授業・・・とウキウキしながらも、ドキドキや緊張感のある日々ではないかと思います まずは新しい生活リズムや学校、クラスメイトなどの環境に慣れていただければと思います 2年生は新学期が始まって早々に実習が始まりました 介護施設に行っていますよ 昨年実習に行った学生からは「介護のイメージが変わった」「楽しかった」という声がたくさん届きました 1年生も実習があります 今日はその打ち合わせに行ってきました こちらは学校付属の敬心接骨院です 自動ドアをくぐると・・・ジャジャーン‼ 笑顔で先生方が出迎えてくれます 卒業生の方もいらっしゃるんですよ 隣にはNITTコンディショニングセンターという、他にはない施設もあります 日本医専の特徴の一つです コンディショニングと聞くとスポーツ選手ばかりかなと思われるかもしれません 実際には、一般の方やお子さんもいらっしゃるそうですよ 1年生の実習はGW明けから始まります 4月に新年度がスタートして少し慣れた頃ですよね えっっ!もうっ!はやっ‼ って驚かれましたか? 確かに授業はまだまだ進んでいませんので、知識はほとんどない状態です ですので、習うより慣れよ、百聞は一見に如かず、です❕ 早いうちに現場を見ていただいて、実際にどんなことをしているのか、どんな患者さんがいらっしゃるのか じゃあ、どんなことをしてあげたらいいのか そのためには何を勉強したらよいのか どんな柔道整復師になりたいのか などなど それぞれの将来像や学習の動機を1年生の最初の実習で想い描き掴んでいただけたらとの思います あまり気張らずに前向きに楽しむ気持ちを持って行ってきてほしいですね (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]

×

オープンキャンパス