-

2021/03/17鍼灸実技動画

2021/03/17鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑬ かっさ ~牛の角や鉱石で血流改善!!~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科 学科長の青木先生です。 ~かっさ~ 「かっさ」とは、中国の民間療法「刮痧(かっさ)療法」からきており、「刮(かつ)」は“削る”、「痧(さ)」は“滞っている血液”を意味します。 使い方はプレートという独特な形の板を使って、肌の上からリンパなどを刺激し、体内の毒素を肌表面に押し出すことができます。 かっさでは下記のような効果が期待できます。 ・リフトアップ ・むくみ解消 ・毛穴の引き締め ・肌質改善 ・便秘の改善 ・冷え性改善 など。 かっさと鍼灸を組み合わせてより良い身体づくりをしてみませんか? 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/03/10鍼灸実技動画

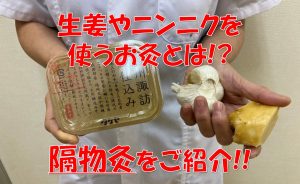

2021/03/10鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑫ 隔物灸 ~生姜やニンニクを使うお灸!?~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科 学科長の青木先生です。 ~隔物灸(かくぶつきゅう)~ 「隔物灸」は肌と艾(もぐさ)の間に、生姜やニンニク、味噌などを置いて燃やす方法です。 実際に生姜やニンニクを置くことでどんな効果があるのかというと… ・身体を温める ・滋養強壮 ・殺菌作用 など、生姜やニンニクの効能や栄養成分と、お灸の効果を合わせて期待することができます。 腹部や背中に隔物灸をすることで、痙攣、痛み、神経痛のような神経系の機能を鎮める効果が期待されます。 寒い時期にピッタリの隔物灸をみなさんも体験してみませんか? 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/03/03鍼灸実技動画

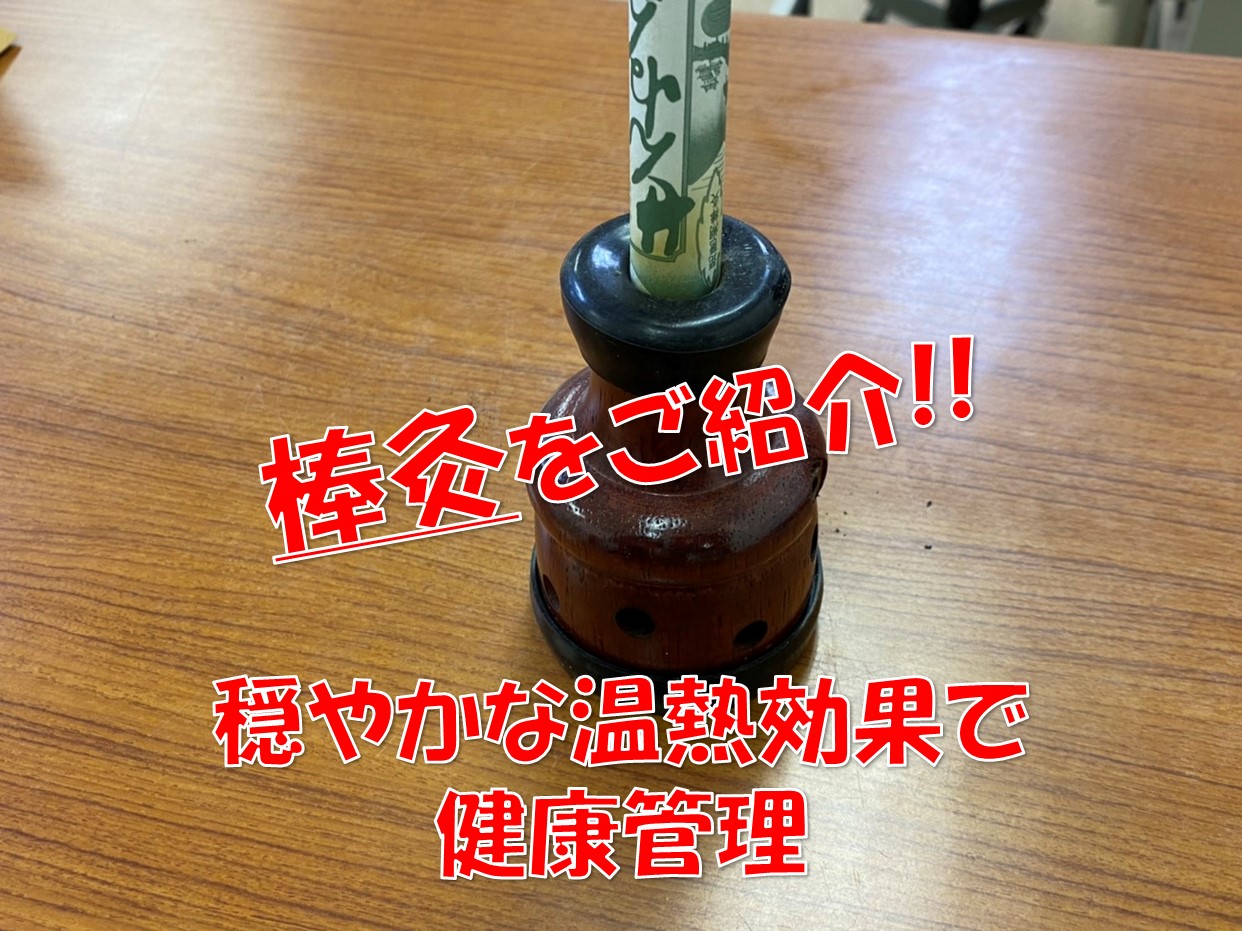

2021/03/03鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑪ 棒灸 ~穏やかな温熱効果で健康管理~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の渡邊先生です。 ~棒灸(ぼうきゅう)~ 「棒灸」は前回の箱灸と同じくお灸の一種で、体を温める作用のある“艾(もぐさ)”を棒状に整えて和紙で包んであります。 そして先の方に火をつけ、患部に近づけて温めるだけで、お灸の効果が得られます。 箱灸は広い面を温めるのに対して、 棒灸はピンポイントで温めることができます。 普通のお灸とは違い、急に熱くなることがなく、 熱のコントロールがしやすいので気持ちよく受けていただけます。 <<箱灸について詳しくはこちら>> 棒灸は主に下記の症状に効果が期待されています。 ・花粉症の時のズルズルの鼻 ・風邪のひきはじめ、ひきかけの時の寒気 ・足元の冷え ・顔のむくみ・たるみ、目の下のクマ 是非、棒灸で健康管理してみませんか? 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/02/25その他

2021/02/25その他- 【コラム】つらい花粉症をラクにする方法

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校です。暖かくなってきて過ごしやすい季節になってきましたが、この季節一緒にやってくるのが「花粉」ですね。そんな花粉症の対処法をお伝えします。 つらい花粉症をラクにする方法 今年はコロナ感染予防で油断しがちの花粉対策ですが、 くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどつらい花粉シーズンがやってきました。 今や日本国民の5~6人にひとりが花粉症といわれています。 この季節を少しでも快適に過ごすために対策を早めに始めましょう。 1、花粉の飛び方をマスターする 毎日の花粉の飛散量は、天気によって大きく左右されます。 また1日のうちで時間帯によっても変わります。 花粉の飛ぶ方を知っておくことで、抗体回避もできるのでマスターしておくとよいでしょう。 ①花粉の多い日とは? ・カラッと晴れた気温の高い日 ・風の強い日 ・雨の降った翌日でよく晴れた日 ②花粉の多く飛ぶ時間は? ・昼過ぎ(花粉が舞い上がるため) ・日没頃(花粉が地上に舞い降りてくるため) 現在ではテレビやインターネットなどで花粉情報が提供されていますので、こまめにチェックして、花粉症の予防や診断、さらに薬の治療効果の判断にも役立てましょう。 2、花粉症をラクにするために 花粉症によるアレルギー症状を軽減するには、毎日にセルフケアが重要です。 自分でできる対応策を紹介します。 ①洗濯では柔軟剤を使って付着予防! 花粉は静電気で引き寄せられるので、洗濯をする時には柔軟剤を使用して静電気の防止をしましょう。 ②花粉が付きにくい服装で! 柔軟剤の使用と同じく、衣服への花粉の付着を防ぐために、綿やポリエステルなどの化学繊維で表面がツルツルしている差材のコートやアウターがおすすめです。 ③換気は窓を10㎝くらいで! コロナ感染症予防で換気をすることが多くなっていますが、窓は10㎝くらい開けて空気を入れ替えるとよいでしょう。 また、網戸とレースのカーテンで花粉の侵入を50%カットできるといわれています。 ④メイクで顔への付着を少なく! すっぴんだと花粉が触接肌に付着してしまいます。パウダーファンデーションをしておくと花粉が付着しにくくなります。 ⑤目がかゆいときには冷やす! 目がかゆいときにはアレルギー専用目薬を使用しましょう。 さらにかゆみが強いときには、冷たいタオルを瞼におくとつらいかゆみが緩和されるので試してみてください。 ⑥のど・鼻を保湿! のどや鼻の粘膜が乾燥すると炎症が起こりやすくなります。 マスクや加湿器などで、のどや鼻の保湿を心がけたり、のど飴も効果的です。 ⑦ツボを押してみる! 小鼻の上のくぼみにある「鼻通(びつう)」というツボを押してみましょう。 指で上下に50~60回こすると鼻の通りがよくなります。 鍼灸でツボに鍼を刺したり、免疫を上げるのも効果的です。 ⑧花粉症を悪化させない日常生活を! つらい時期、花粉症に症状を悪化させないためには、「刺激物の多い食事を控える」 「タバコやアルコールは控える」「規則正しい生活を心がける」「過労や睡眠不足を避ける」 「ストレスを溜めない」などを意識しましょう。 このほかにも、マスクに加えて外出時は眼鏡を着用したり、帰宅後はすぐに洗顔やうがい、 シャワーをして着替るなども効果的です。 できるだけアレルギー症状で出ないように過ごして、このつらい時期を乗り越えましょう。 いかがでしたでしょうか。花粉症がつらいなというときはぜひ使ってみてください。 免疫力アップのコラムも掲載しておりますので、興味のある方はこちらもぜひお読みください。 >>王先生コラム「免疫力を高める東洋医学の知恵」 今週末、2/27(土)に王先生による「婦人鍼灸・漢方鍼灸」のイベントを開催します。 ご興味のある方はぜひご参加ください。 >>2/27(土)14:00~ 婦人鍼灸・漢方鍼灸の効果 みなさまのご参加を心よりお待ちしております!]

-

2021/02/25鍼灸実技動画

2021/02/25鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑩ 箱灸 ~冷え性やお腹の調子を整える安全なお灸!!~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の渡邊先生です。 ~箱灸(はこきゅう)~ 「箱灸」は箱の中に艾(もぐさ)を入れ火をつけ、体の上に箱を置きます。 箱の中でお灸を行うため、通常行われるお灸とは違い熱を逃さず、温かさがじんわりと長時間、そして安全に体を温める事ができます。 箱灸は主に下記の症状に効果が期待されています。 ・冷え性 ・不妊症 ・生理痛 ・便秘 ・食欲不振 ・胃腸の不調 お腹の調子や冷え性などでお悩みの方はぜひお試しください。 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/02/22その他

2021/02/22その他- 【コラム】免疫力を上げる効果的な方法 ~鍼灸・漢方~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校です 新型コロナ感染症で注目されている『免疫力』。 馴染みのある言葉ですが、実態を詳しく知らない人も多いのではないでしょうか? 「うがいや手洗い、マスク、予防接種をしたのにインフルエンザに感染してしまった…」「いつも疲れていて風邪をひきやすくなった…」 「免疫力が落ちているのが原因かも…」 今回は、免疫力について理解しながら、免疫力をアップできる「鍼灸」や「漢方」についてもご紹介します。 1、『免疫力』とは? ①「免疫」とは何か 免疫とは、「疫を免れる(病気にならない)」ための生体防御機構のことです。 血液中のリンパ球が中心となった体内に侵入した異物をからだから排除する現象のことを免疫反応といい、風邪をひきやすくなったり体調を崩しやすい人は免疫反応が弱くなっている可能性があります。 ②「免疫」の働きとは 免疫はウイルスや異物が体内に侵入してきたときに働きます。 ウイルスや異物は病気の原因となり得るため、免疫反応が適切に起こることで重症化しなかったり治ったり、同じ感染症にかからなくなったりします。 免疫はあくまで健康を下支えするもので、ウイルスを侵入させない防御の役割を果たす「粘膜免疫」と、侵入した特定の敵と戦う攻撃の役割を果たす「全身免疫」の2段階の仕組みがあります。 2、『免疫力』を上げるには ①腸活 人間の免疫細胞の60~70%は腸の中にあると言われています。そのために最近では腸内環境を整える「腸活」がブームとなって雑誌や本でも多く紹介されています。 腸活におすすめの食品は、 ●発酵食品 ●ヨーグルト、乳酸菌飲料 ●にんにく、しょうが ●かぼちゃ ●バナナ などがあります。 腸内環境を整えるには食事が大切と言われていますが、そのほかにストレスが鍵になるとも言われています。さらには、加齢や季節によって低下するなど個人差もあります。 ②鍼灸・漢方 体内にウイルスや細菌、異物が入って免疫が低下すると多くの疾病を引き起こします。 ●軽度低下:しみ、しわ、疲れやすい ●中度低下:風邪をひきやすい、アレルギー反応 ●重度低下:腫瘍、肝機能低下 などに影響があると言われています。 健康になるということは、免疫力+抵抗力で、免疫力が上がると健康になる度数も上がります。さらには、感染リスクも下がるのです。 WHO(世界保健機関)が認める鍼灸適応疾患には、呼吸器系機関で風邪やその予防に効果があると認められています。それ以外でも鍼灸はさまざまな疾病への効果が認められています。 つまり「東洋医学」→「鍼灸・漢方」→免疫力アップ(自己治癒力アップ)が期待できるということです。 体質に合わせた鍼灸で免疫力をアップすることができます。 3、風邪などにおすすめの漢方 先述の通り、免疫力が下がると風邪をひきやすくなります。 風邪に見られる症状を得意とする漢方薬を紹介します。 漢方薬は漢字が多くて難しい印象を持ちますが、配合されている生薬の得意な症状が名前の由来になっていることが多いのです。体調や症状に合わせて使い分けると効果が実感できます。 ①発症前や終息期 症状:疲れやすい、気力がわかない、倦怠感がある、食欲がない →おすすめの漢方薬:「補中益気湯」(ほちゅうえっきとう) 症状:水のように鼻水が出てのどがイガイガする、せきが出る →おすすめの漢方薬:「小青竜湯」(しょうせいりゅうとう) ②初期 症状:寒気を感じ、体の節々が痛い、発熱がある →おすすめの漢方:「麻黄湯」(まおうとう) ③最盛期 症状:のどが渇く、発熱や悪寒、頭痛、四肢の痛みなどの激しい風邪症状がある →おすすめの漢方薬「柴葛解肌湯」(さいかつげきとう) ④終息期 症状:熱や咳が長引いている、体調が戻ってきていても気分がまだ上がってこない →おすすめの漢方薬:「竹茹温胆湯」(ちくじょうたんとう) 漢方薬を処方することが多い東洋医学では、患者様の顔色・舌の状態(舌診)・声のトーンなども診察して、総合的に体調を診ることがあります。 免疫に不安を感じている場合は、しっかりと養生し、健やかな毎日を過ごすように生活し、漢方薬も上手に使うこともよいでしょう。 ウイルスとともに生きる時代である今だからこそ、免疫力をあげて、ウイルスや細菌に負けないカラダ作りをはじめてみましょう! 週末のオープンキャンパスでは「免疫力」や「漢方」がテーマのイベントを開催しております。 2/27(土)14:00~16:00 【鍼灸学科】 「婦人鍼灸・漢方鍼灸の効果」 <<お申込みはこちら!>> 3/6(土)14:00~16:00 【鍼灸学科】 「免疫力を高める鍼灸」 <<お申込みはこちら!>> みなさまのご参加を心よりお待ちしております!]

-

2021/02/17鍼灸実技動画

2021/02/17鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑨ 透熱灸 ~米粒より小さいお灸で体の機能を活発に~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の中村先生です。 ~透熱灸(とうねつきゅう)~ 「透熱灸」は皮膚の上に細くひねったモグサを立て、線香で火を付けることで、体の中の温める力を高めるお灸です。 熱を体の深部へ浸透させて身体機能を活発にさせることを目的とします。 主に手足や背部の経穴に用いますが、症状や体質により、熱刺激(熱さ)を調節したり使用するもぐさの種類・大きさを変更し、治療効果向上につなげます。 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/02/17未分類

2021/02/17未分類- 【2/27(土)放送】NHK総合テレビにて「東洋医学ホントのチカラ」~鍼灸(しんきゅう)・漢方薬・太極拳~

-

こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 NHK総合テレビで1月に急遽放送日変更となった「東洋医学ホントのチカラ」の放送予定日が決定したようです。 「東洋医学 ホントのチカラ 今年も元気に!健康長寿SP」 2021年2月27日(土)午後19:30~(NHK総合) 今回は、健康長寿のカギとして注目される“免疫UP”と“ストレス解消”に欠かせない漢方薬や鍼灸、太極拳の最新の治療法やセルフケアを番組で紹介するそうです。 お時間のある方はぜひご覧ください! >>「東洋医学 ホントのチカラ 今年も元気に!健康長寿SP」の公式HPはこちら ※放送内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。]

-

2021/02/10鍼灸実技動画

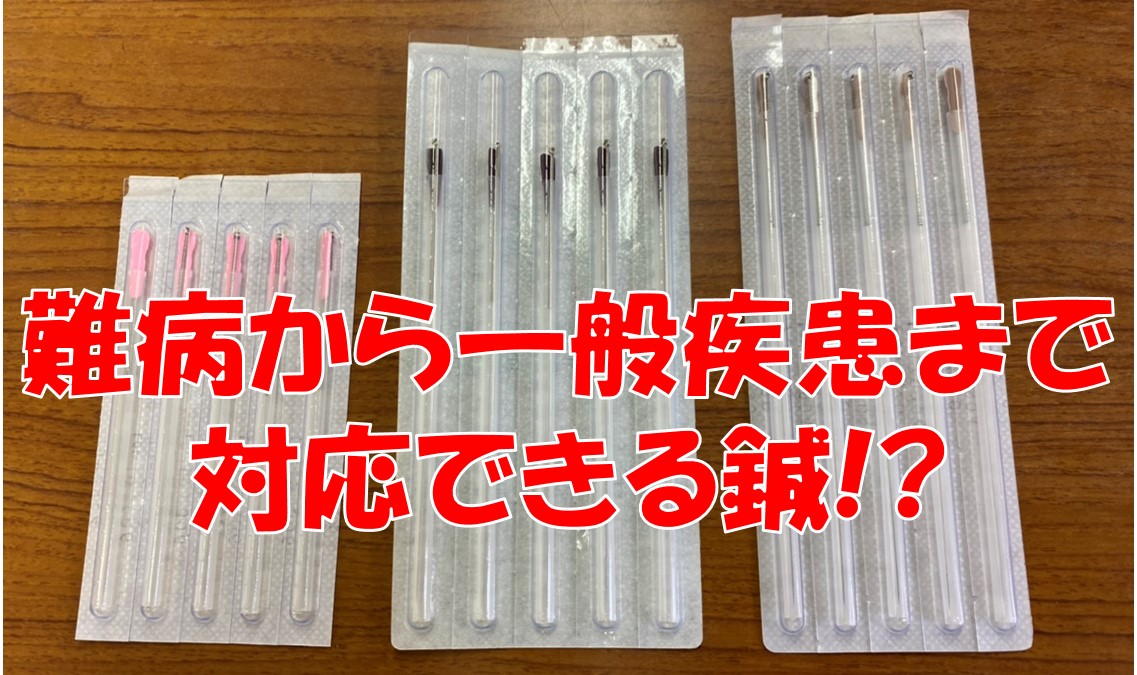

2021/02/10鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑧ 中国鍼 ~難病から一般疾患まで対応できる鍼!?~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の山中先生です。 ~中国鍼(ちゅうごくしん)~ 『中国鍼』は中国本場の鍼で太い鍼・長い鍼・細い鍼・短い鍼と数種類ありますが、日本鍼よりも太くて長い鍼が多いです。 日本での鍼灸は民間療法のような位置づけが多いですが、中国では中医学の観点から内科や外科と並列で鍼灸科が診療科として病院に設置されています。 中国鍼は病気の自覚症状の改善など病気の治療にも目標を置き、難病や慢性病、不妊症、女性疾患、がん、うつ、痛み、生活習慣病などの一般疾患、体質改善など多岐にわたって対応することができます。 <<「日本鍼」についてはこちら>> 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/02/08王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」

2021/02/08王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」- 【王先生コラム】「中医学的な妊活について」第7弾 ~補腎と妊活~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です 王先生コラムの第七弾をお届けいたします! 王先生コラム「補腎と妊活」 前回、中医学的な冬の食生活について話しました。 <<前回のコラムはこちら>> 今回は「補腎と妊活」について話します。 中医学でいう『腎』は、人間の成長、発育、生殖、老化などのいわゆる命の根源ともいえる働きを担う臓器だと認識しており、特にその中の生殖機能について、腎は「生殖を司る」といった言葉があります。 女性は七の倍数で身体が変化していく話がよく知られていますが、実は、それは一定の年齢になると何故子供ができなくなることを前提とする話で、腎が衰えたところで、生理が来なくなり、子供もできなくなると、結論に至ったわけです。 つまり生殖能力を最も左右するのが腎であり、腎の働きが充実であれば、妊娠しやすく、腎の働きが衰えれば妊娠しにくくなるのです。 妊娠に関わる子宮や卵巣、性ホルモンなどすべてはこの腎に属されていることから、妊活においては「如何に腎の働きをよくするか」が鍵となります。 妊活においては、腎の働きが衰えるサインとして、生理時の出血が少なくなり、生理周期が乱れることに加え、排卵誘発剤を使っていても採卵ができなかったり、質の良くない卵胞しか取れなかったりすることなどが挙げられます。 そのようなことが見られたら、積極的に補腎し、妊娠のできる力を底上げる必要があると思われます。 補腎の具体的方法については、食生活に関しては、季節と関係なく、ご自分の体質や症状に合わせて、補腎のできる食材とりわけ動物性の補腎できるものを意識して摂るようにしてください(前篇のコラムをご参照)。 >>補腎のできる食材はこちら その他、以下のこと併せて気を付けてほしいです。 1.生活リズムを整える 夜更かしは肝に貯蔵される血を消耗しますが、それが長く続くとやがて腎にも及びます。また、休日の寝だめは睡眠のリズムを狂わせ、腎の負担となるので、なるべくそれらを避けてほしいです。 2.冷えを避ける 冷えは腎の大敵ともいえる因子です。特にお腹や腰が冷えると子宮や卵巣への血流が悪くなり、それらの活動に影響を与えかねます。補温に努めましょう。 また、足裏に足指に近いところの真中のくぼみのところに「湧泉」というツボがあり、腎の経絡の出発点でもあります。そこにカイロを張ったり、お灸したりすれば、冷えを改善し、腎を温めることができます。 3.腹式呼吸 腹式呼吸は腎に刺激を与え、腎の働きが活性化されることにつながります。特に寝る前に臍の下を意識し腹式呼吸すると、リラックスができ、睡眠にもよいはずです。 妊活においては、西洋医学では人口受精や体外受精などのピンポイントを当たるよう治療を行っています。 それに対して、東洋医学では如何に妊娠のできる体づくりをすることを目指しています。 ぜひ両方の良い所を取り入れて、実りある妊活をしていただければと思います。 (監修/王瑞霞 先生) 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 今回の王先生のコラムでは補腎と妊活を紹介しました。 妊活で悩んでいる方、妊活しようと思っている方は是非参考にしてみてください! <<王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」の別テーマはこちら>> 王先生はオープンキャンパスも担当しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。 ▼お申し込みはこちら▼ <<2/27(土)14:00~16:00「婦人鍼灸・漢方鍼灸の効果」>>]

- 訪問者別

- 採用ご担当者の皆さまへ

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる