-

2021/02/03鍼灸実技動画

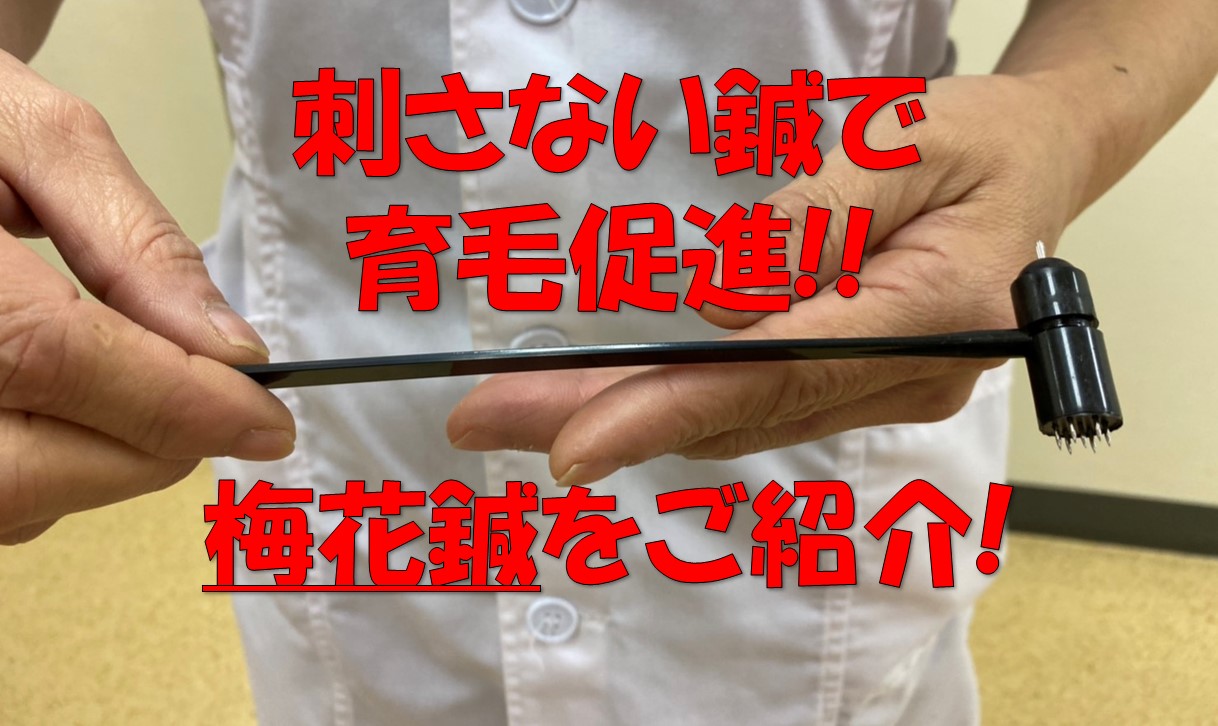

2021/02/03鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑦ 梅花鍼 ~刺さない鍼で育毛促進!!~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科 学科長の青木先生です。 ~梅花鍼(ばいかしん)~ 梅花鍼とは、太めの鍼を束ねた部分をしならせて、皮膚に接触させることで皮膚表面を傷つけ、患部の血流活性化を促進させる「刺さない鍼」です。 頭や顔のツボを狙って施術することができ、育毛促進や顔のむくみ改善などの効果を得ることができます。 前回ご紹介した「鍉鍼」や「小児鍼」と同じく刺さない鍼なので、刺されるのが怖くて行けないという方にも安心です。 <<「鍉鍼」についてはこちら>> <<「小児鍼」についてはこちら>> 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/02/03その他

2021/02/03その他- 鍼治療で美肌効果―小顔・毛穴の開き・くすみー

-

芸能人やモデルのインスタなどでたびたび紹介されている「美容鍼」をご存じですか? 最近では女性だけでなく男性も小顔効果やむくみ解消を目的に美容鍼を受けている人が増えています。 美容鍼はその名の通り、美容を目的とした鍼灸治療です。 ここでは、いま話題の「美容鍼」についてご紹介します。 1、中医学を概念に 美容鍼とは、東洋医学である『鍼灸』の治療を用いた美容法です。 そのため中医学を概念としており、「経絡(けいらく)」という全身に気や血(けつ)というルートや「経穴(けいけつ)」というツボという考え方を基礎にしています。 経絡に気や血が流れていて、経穴というツボがあり、そこを探れば体内の調子がわかり、不調があれば、そのツボを刺激することで体調が整うという考え方です。 2、美容を目的とした美容鍼 美容鍼とは美容を目的とした鍼による施術のことです。 鍼灸治療はWHO(世界保健機構)でも適応治療として認められており、中国や日本だけでなく世界各国で発展しています。 その鍼灸治療を用いて、美容に特化した施術をおこないます。 中医学では、“美は健康から導き出される”と考えるため、美容鍼灸の施術でも単に顔だけに鍼を刺すわけではなく、顔以外の部位にも鍼を刺すことで、健康で美しい肌へ導くのです。 鍼を顔に打つと聞くと痛そうに思う方もいると思いますが、実際に打つ鍼は髪の毛くらいの太さですので、ほとんど痛みは感じません。 3、美容鍼のさまざまな効果とは 美容鍼にはさまざまな効果があります。 個人差もありますが、その代表的な効果をご紹介します。 血行は良くなって、むくみが取れてリフトアップすることで小顔効果がある。 血行が良くなって、代謝が促進されることで目の下のクマが軽減される。 鍼の刺激によって皮膚の再生機能が高まり、美肌効果がある。 顔の筋肉を緩めることで、肩コリも改善できる。 顔の筋肉のコリをほぐすことで、左右の方のバランスが整ったり、口角がアップする。 顔のたるみが改善することで、毛穴が目立たなくなる。 など このように、美容鍼は東洋医学を用いて自己免疫力を高める美容法です。 薬を飲んだり、美容整形など手術をするわけではないので、副作用の心配もありません。 そして、美容鍼灸は定期的に続けることで持続性も高まります。 最初は1週間程度の間隔で、ある程度慣れたら少し間隔をあけると効果が持続すると言われています。 小顔・美肌という美容効果がもちろんのこと、ストレス解消やリラックスタイムとしてもご褒美時間に美容鍼をお試ししてみてはいかがでしょうか? マスク生活で頬や口角は弛んでしまっていませんか? 美容鍼で小顔&美肌を目指しましょう。 2/7(日)13:00~ 「青木式美容鍼灸」の体験授業を行います。 美容鍼灸に興味のある方はぜひご参加ください。 >>美容鍼灸の体験授業の申し込みはこちらから >>日本医専で学べる美容鍼灸について知りたい方はこちら]

-

2021/01/27鍼灸実技動画

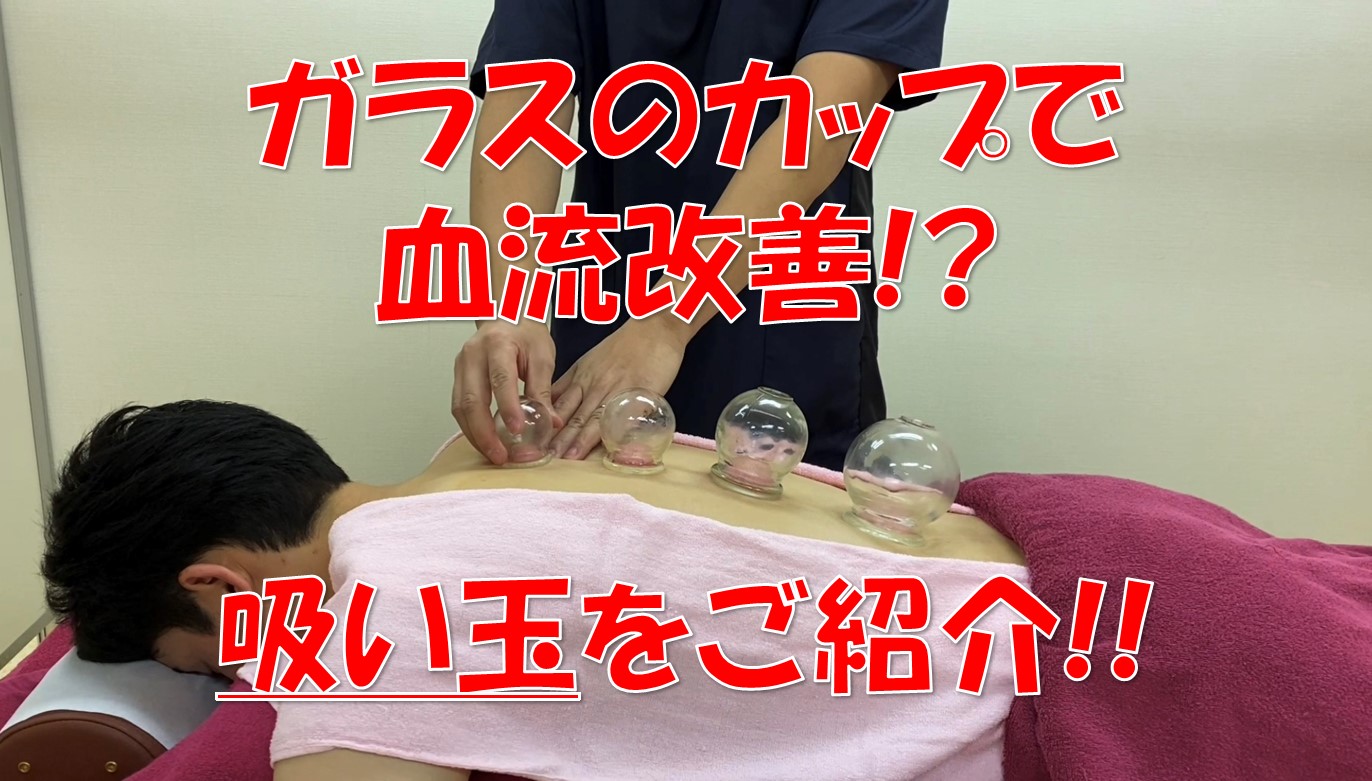

2021/01/27鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑥ 吸い玉(カッピング) ~ガラスのカップで血流改善!?~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の山中先生です。 ~吸い玉(カッピング)~ 吸い玉(カッピング)とは、古くからある民間療法で、ガラスやプラスチックのカップを腰や肩などに吸着させて、於血(うっ血や血行障害)というドロドロした「血の流れの滞り」の改善を目指す療法になります。 具体的には、冷え性の改善、むくみの解消、美肌効果、肩こりや腰痛の緩和などの効果が期待されています。 吸い玉は、カップの中を真空にした状態で吸引し皮膚の表面に浮上させ改善を図っていきます。 身体の表面から皮膚や筋肉を吸引するため、施術後は赤から紫色の痕が残ります。 この色の濃さで今の体の状態を確認することができます。 【ピンクから鮮やかな赤】の場合 ・代謝がいい ・血液循環がよい ・健康的 【濃い赤から紫】の場合 ・疲労が蓄積されている ・ドロドロ血液 ・便秘や不眠 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/01/25王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」

2021/01/25王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」- 【王先生コラム】「中医学的な冬の食生活」第6弾~冬の食養生~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です 王先生コラムの第六弾をお届けいたします! 王先生コラム「冬の食養生」 前回、中医学的な冬の過ごし方について話しました。 <<前回のコラムはこちら>> 今回は冬の食養生についてお話いたします。 中医学では冬の食養生のメインは『腎』を補うことになります。 何故かといいますと、五臓の中の腎は冬に通じ合う側面があることと、腎はその性質上、パワーダウンに陥りやすいため、常に補給・補足が求められます。 従いまして、「天人合一」(自然と人間とは一体する)の観点と腎の特性から、冬だからこそ、人間の成長や発育、老化などを担っている『腎』を充足させ、一年の活動の源を蓄えるべきだと考えられるわけです。 腎には主に「腎陽」「腎陰」「腎気」の三つの働きの側面があり、腎を充足させるのにこの三つの側面から食事に気を付けていただきたいです。 1.温腎陽(腎の陽を温める) 腎の陽(腎陽)は全身を温め、一定の体温が保てる陽の根本とされています。 腎陽が衰えると、冷え、寒がり、低体温、むくみ、生理痛や生理不順、不妊症、性欲低下、腰や膝がだるい、などの症状が見られます。 補腎陽の食材:ラム肉、鹿肉、ウナギ、エビ、胡桃、栗、シナモン、ニラなど。 2.滋腎陰(腎の陰を潤す) 腎の陰(腎陰)は体を潤し、一定の滋潤が保てる陰の根本とされています。 腎陰が不足に陥ると、のどの渇き、ほてり、寝汗、のぼせ、落ちつきのなさ、耳鳴り、めまい、抜け毛や髪の毛につやがなくパサパサになる、などの症状が見られます。 滋腎陰の食材:カモ肉、スッポン、ナマコ、卵、牡蠣、貝類、黒ゴマ、蓮根、など 3.補腎気(腎の気を益す) 腎の気(腎気)は体のスタミナ、水液代謝や呼吸に関わります。 腎気がパワーダウンすると、スタミナ不足、精神的疲労、不安を感じやすい、頻尿や尿漏れ、夜尿が多い、むくみ、呼吸が浅く、息切れ、不妊症、性欲低下、老化のスピードが早い、など症状が見られます。 補腎気の食材:豚骨、ウナギ、シジミ、長いも、山いも、自然薯、黒豆、黒米など。 この冬、是非ご自分の体に合わせて、補腎のある食生活を実践してみてください。 (監修/王瑞霞 先生) 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 今回の王先生のコラムでは冬の食養生を紹介しました。 寒い日が続きますが、食べ物でもしっかりと養生して春に備えましょう! <<王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」の別テーマはこちら>> 王先生はオープンキャンパスも担当しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。 ▼お申し込みはこちら▼ <<2/27(土)14:00~16:00「婦人鍼灸・漢方鍼灸の効果」>>]

-

2021/01/20鍼灸実技動画

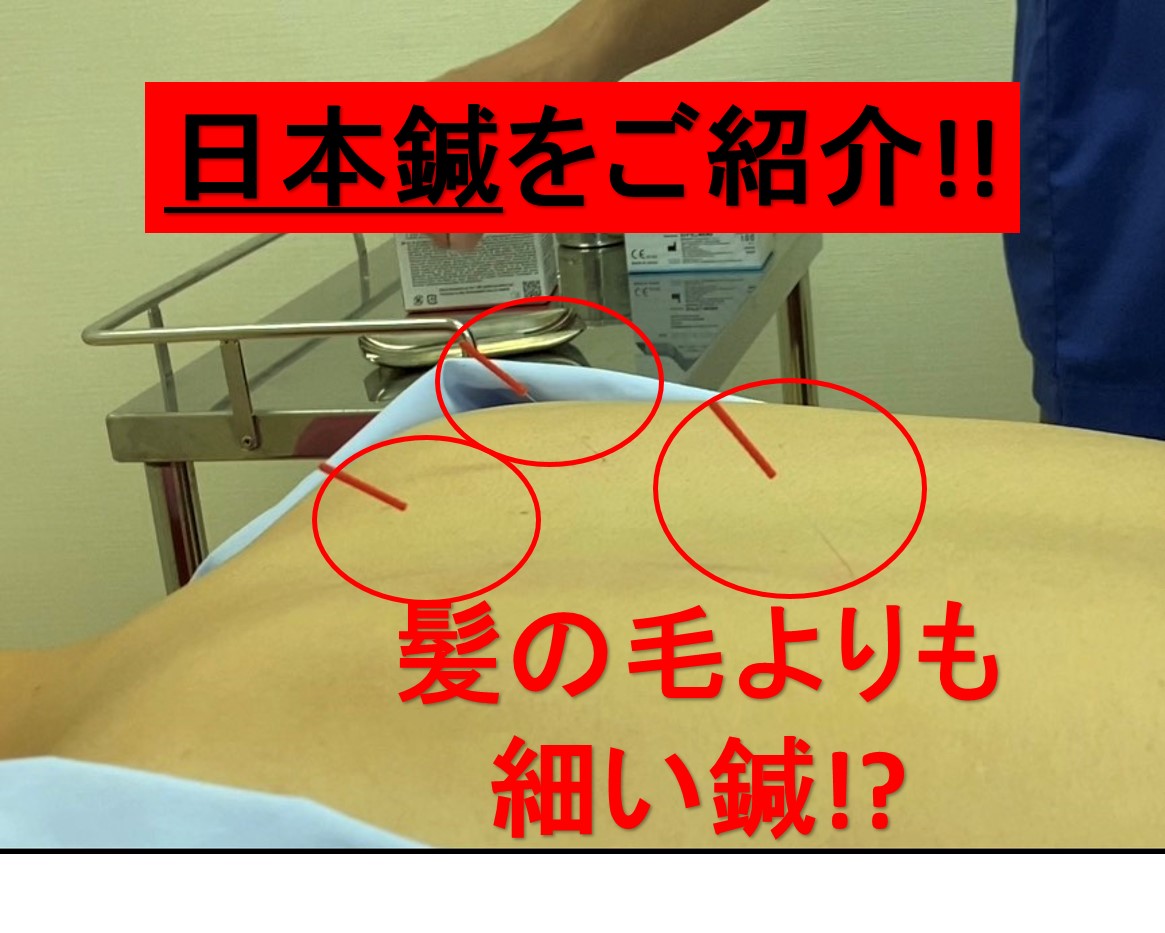

2021/01/20鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介⑤ 日本鍼 ~髪の毛よりも細い鍼!?~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の渡邊先生です。 ~日本鍼(にほんしん)~ 日本鍼は江戸時代に日本の鍼師が考案した「鍼管(しんかん)」を使用するのが特徴的です。鍼が柔らかくて髪の毛よりも細く、太さによって色分けがされていてわかりやすいのも日本鍼ならではの特徴です。 日本鍼は「楽になった・気持ち良くなった・キレイになった」ということにも目標を置いており、主に肩こりや腰痛などの慢性疾患、癒し、リラクゼーションで使用されます。 また、近年注目されている美容鍼灸でも日本鍼が使われています。 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! >>過去の鍼灸動画紹介はこちら! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/01/15王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」

2021/01/15王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」- 【王先生コラム】「中医学的な冬の過ごし方」第5弾~養生の仕方~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です 王先生コラムの第五弾をお届けいたします! 王先生コラム「中医学的な冬の過ごし方」 年が明けてから厳しい冬の寒さが続いています。 中国の伝統医学である中医学では、寒い冬だからこそ、絶好の養生の期間だと取られています。 なぜなら、冬の本格の到来が告げる冬至から次の年の立春までの間は、自然界では陽気が潜み、陰気が極まって行き、草木が萎れ、虫などの動物が活動休止にし、地下に潜り春の復活に備えて冬眠するのです。 同じく自然界に生きている人間は、他の動物のように冬眠することがありませんが、やはり冬の間に鋭気を養い、力を蓄えて活動的な春に備えるべきです。 それが自然に順応する摂理にかなうからです。 それについて中医学古典の『黄帝内経』にはこのように要約的に書いてあります。 「冬の3ヵ月にはこれを閉藏という」 「閉」は閉ざす、閉じ込めて出られないようにする、おおい隠す 「藏」はたくわえる、ためる と広辞苑では解説しています。 つまり、「閉藏」とは内向きに蓄えることを指すことで、冬を正しく過ごすには外向きに激しい活動などを避け、内を秘めた力を養うことになります。 では、具体にどのようにして内を秘めた力を養うかについて、同じく『黄帝内経』の中で冬の睡眠の取り方、精神状態の保ち方、日常生活の仕方を3つ示してくれています。 ①睡眠 原則的に早寝遅起きをすること。冬は昼が短く夜が長いため、その昼夜のリズムに合わせていつもより長く睡眠を取ります。特に朝は必ず日が昇ってくるのを待って起きます。 ②精神状態 闘志の心を抑えて内向きに平静な心構えで過ごすこと。つまり、むやみに精神的消耗せず活発に活動する春を待ちます。 ③日常活動 寒さを避け、保温に努め、毛穴が開き汗をかくようなことをしないこと。特にこの時期に室外で激しい運動などされると、陰気の強い時期だけに、いつも以上より消耗が激しくなるため、後々の病気の原因になりかねないと考えています。 以上の三点は『黄帝内経』の中で強調され、今も受け継がれている中医学的冬の過ごし方です。 それらを実践することにより健康維持や病気の未然防止につながる、即ちいのちを養う(養生)ことにつながります。 次回、冬の食養生についてお話いたします。 (監修/王瑞霞 先生) 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 今回の王先生のコラムでは冬の過ごし方を紹介しました。 寒い日が続きますが、しっかりと養生して春に備えましょう! <<王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」の別テーマはこちら>> 王先生はオープンキャンパスも担当しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。 ▼お申し込みはこちら▼ <<1/23(土)14:00~16:00「婦人鍼灸・漢方鍼灸の効果」>>]

-

2021/01/13鍼灸実技動画

2021/01/13鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介④ 小児鍼 ~子供にできる「鍼」とは?~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の遠藤先生です。 ~小児鍼(しょうにしん)~ 小児鍼(しょうにしん)とは江戸時代から盛んに行われており、主に関西を中心に広まっている子供のための鍼灸治療のひとつで、『刺さない鍼』です。 大人の鍼治療とは異なり、小児鍼は特殊な鍼を使用し皮膚をやさしくなでるなどの刺激を与える治療法です。体に刺さないので痛みもありません。 症状に合わせて、効果が期待できる部位に施術します。 施術時間は2分~10分ぐらいと短時間ですが、気持ちをリラックスさせ、自律神経症状、夜泣き、疳の虫(かんしゃくやひきつけなど)、便秘、消化不良、夜尿症などを改善します。 また、近年では不登校や発達障害に対しても施術されています。 主に乳幼児から12歳ぐらいまでの子どもを対象に行われてきましたが、最近は子供だけでなく、中高生や成人の自律神経症状、高齢者の認知症にも用いられ、その有用性が注目されている鍼です。 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2021/01/06鍼灸実技動画

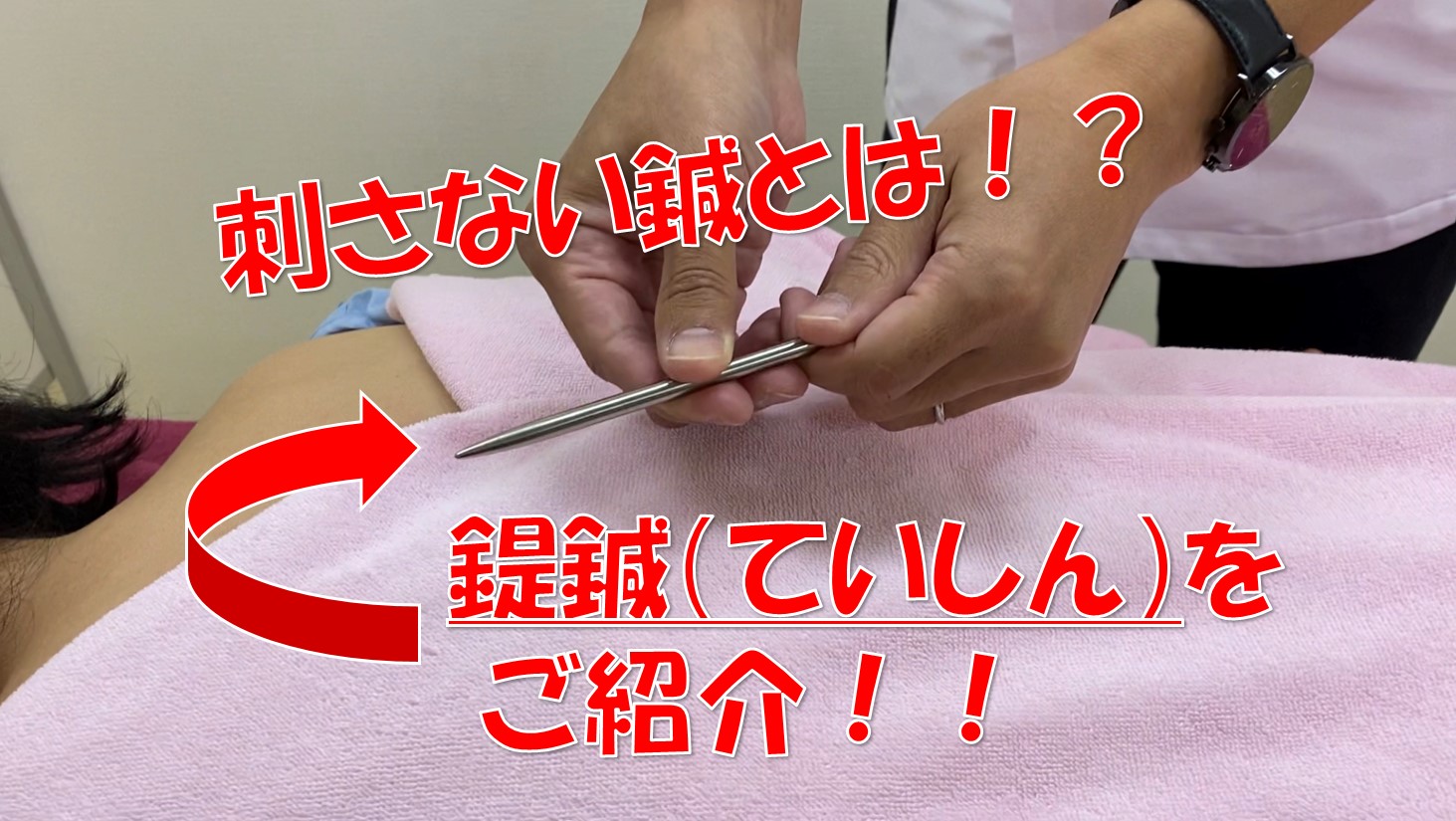

2021/01/06鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介③ 鍉鍼 ~刺さない鍼をご紹介!~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の德江先生です。 ~鍉鍼(ていしん)~ 鍉鍼(ていしん)とは太い鍼で接触させたり、押したり、擦ったりする鍼で、体に刺すことはありません。優しい刺激で治療します。 一般的な凝りや痛みを取るのはもちろん、 ・鍉鍼による腱刺激 → 筋肉の緊張の緩和 ・鍉鍼による手や足先の末端の感覚神経への刺激 → 痺れ感の緩和軽減 ・鍉鍼による全身刺激 → リラックス効果・自律神経、副交感神経の調整 などさまざまな用途で用いられます。 最近では、美容用の鍼として顔面部への治療にも応用されています。 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2020/12/24鍼灸実技動画

2020/12/24鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介② 円皮鍼 ~自分でできる鍼治療!!~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の遠藤先生です。 ~円皮鍼(えんぴしん)~ 円皮鍼とは、シールに0.3~1.5mmのごく短い鍼がついているもので、貼ることでツボが刺激され、筋肉のこりをやわらげたり血流をよくしてつらい症状の改善をするなど鍼治療と同じような効果が期待できます。 円皮鍼は鍼がとても短いため、通常痛みを感じることはなく、「鍼を刺すのが怖い」「痛みが不安」という人でも安心です。 貼るだけなので、子育てや仕事が忙しくてなかなか治療院に行けない人でも、自宅などで好きな時間に、手軽にセルフケアできます。 例えば、 ●冷えやむくみが気になる・・・くるぶしの内側にあるツボに貼る ●目の疲れ・・・こめかみや目尻のツボに貼る ●顔のたるみ・・・耳の後ろやあごの下に貼る といったように顔と身体の両方に使うことができます! 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

-

2020/12/16鍼灸実技動画

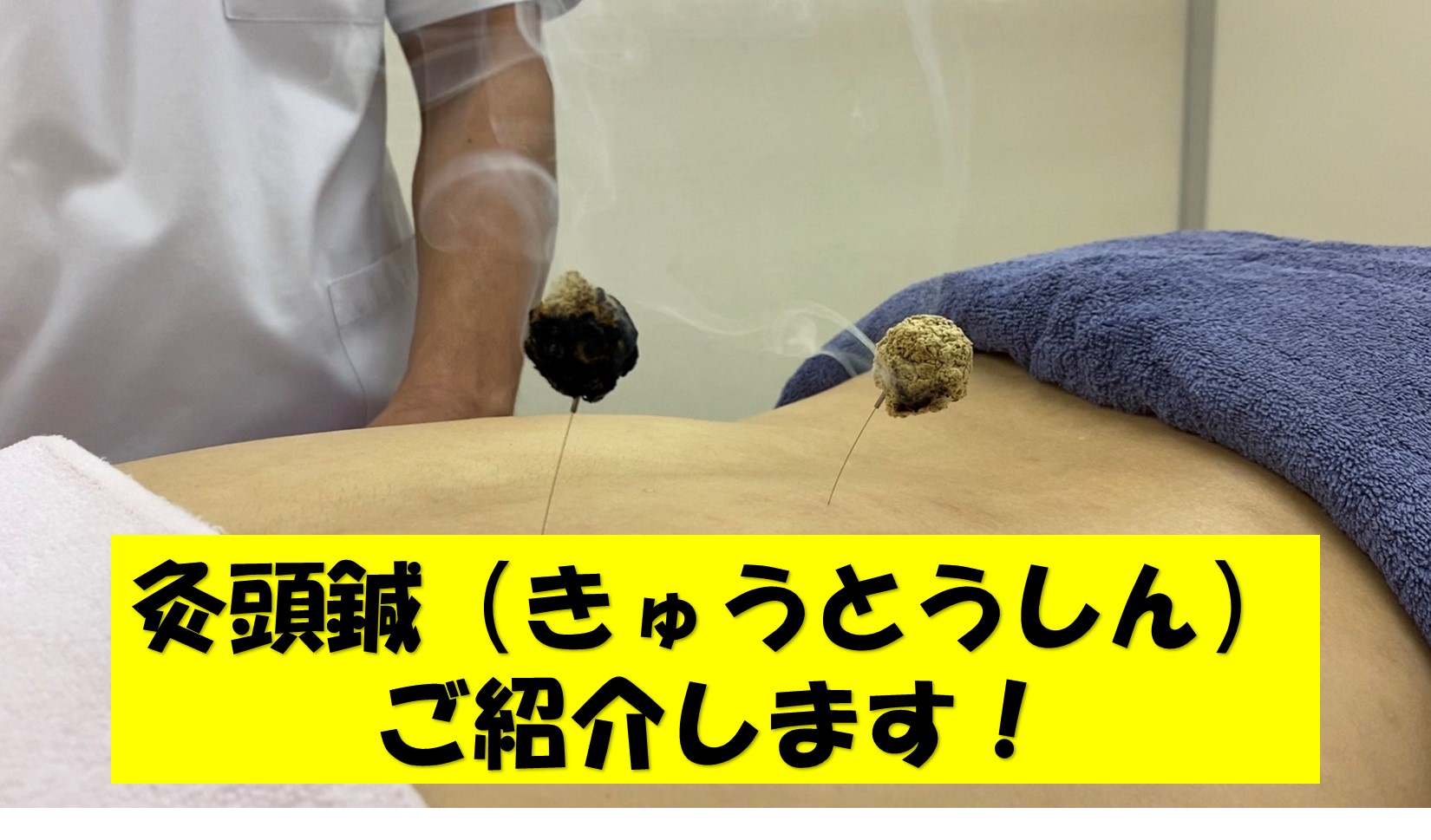

2020/12/16鍼灸実技動画- 鍼灸動画紹介① 灸頭鍼 ~鍼とお灸で同時に治療!?~

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は本校の鍼灸学科で学べる「技」をご紹介します。 教えてくれるのは、鍼灸学科専任教員の中村先生です。 ~灸頭鍼(きゅうとうしん)~ 灸頭鍼とは、鍼とお灸の両方の効果が期待できる手技です! 今のような寒い時期に、温かい治療を受けたい・でも鍼も受けたい、という方にピッタリの施術法です。 施術方法としては、 ①鍼を刺します。 ②鍼の持ち手部分の「鍼柄(しんぺい)」にもぐさ(お灸)を付けて燃やします。 お灸の効果でぽかぽかと鍼の周りが温かくなり、硬くなった筋を柔らかくしたり、冷えを解消することができます。 実技に力を入れている日本医専では、このように様々な手技を学ぶことができます! 鍼灸学科ブログではコラムや授業・ゼミの様子などを紹介しております。 興味のある方はぜひご覧ください。 <<鍼灸学科ブログはこちら>>]

- 訪問者別

- 採用ご担当者の皆さまへ

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる