-

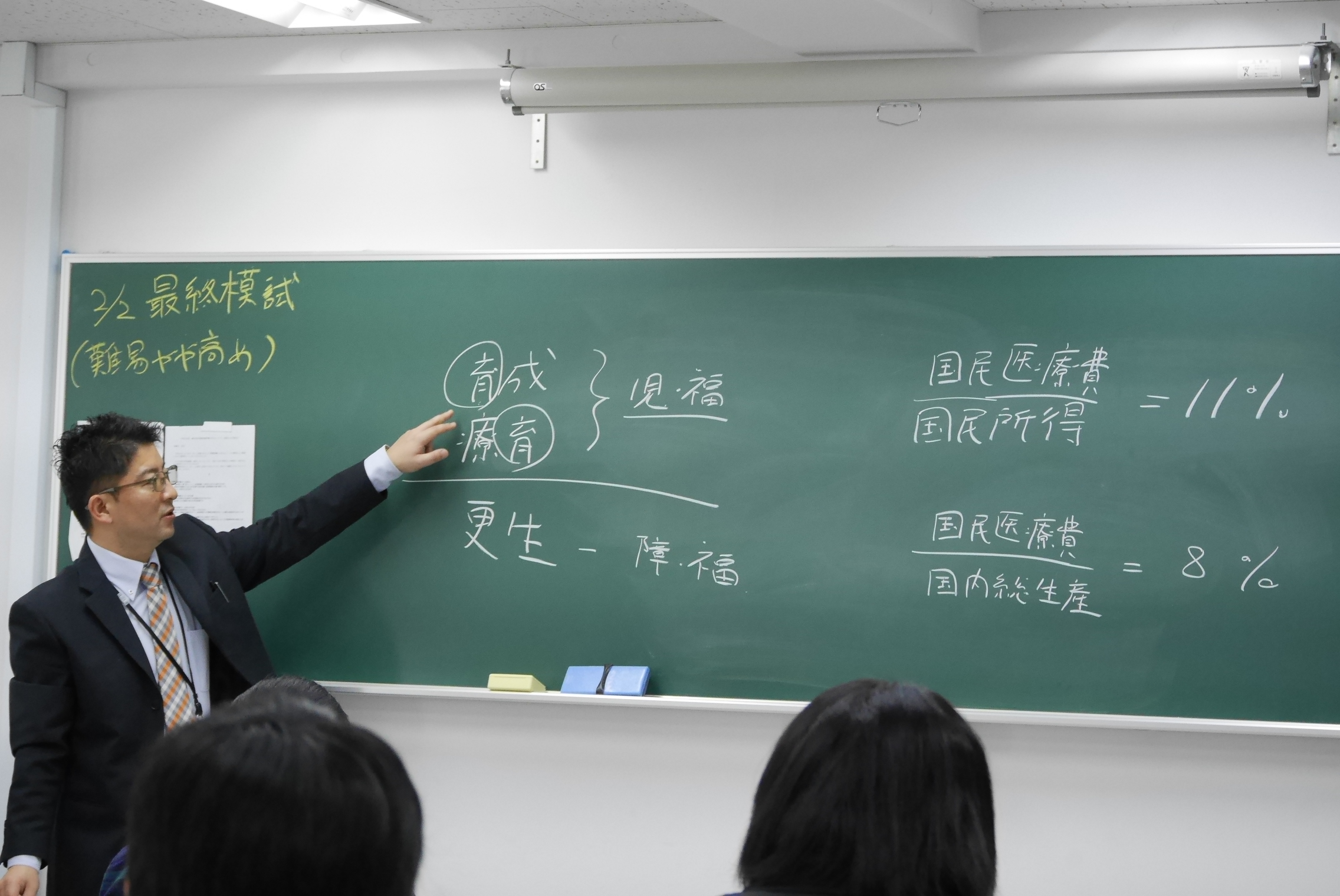

2020/02/13授業見学

2020/02/13授業見学- 【鍼灸学科】医療概論・関係法規

-

こんにちは 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です! 先日鍼灸学科の授業にお邪魔しました。そのときの様子を紹介します。 医療概論と関係法規と何やら難しそうな内容。。。 問題を解いて、先生が一人一人当てていき答えていく。 引っかかりやすいところも丁寧に解説。 ここで引っかかることは問題ない。むしろ、ここで覚えてしまえば本番の国家試験では答えられる! 覚え方を伝授。授業中に覚えられるものは、どんどん覚えましょう。 鍼灸学科の学生の皆さん、お邪魔しました~! 引き続き勉強頑張ってください。 2020年4月に入学検討されている方、まだ間に合いますよ。 入学を検討中の方は、ぜひ学校見学にお越しください。 >>オープンキャンパスや個別相談はこちらから]

-

2020/02/04未分類

2020/02/04未分類- 【コラム】心の病に対する鍼灸治療の効果とは?

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です! 先進7カ国において自殺率の高さが際立っている日本。 なかでも若い世代(20~30代)の死因の第1位が自殺であることは大きな問題となっています。とくに冬に起きやすい健康上の問題として「うつ病」が挙げられます。実際に冬はうつが悪化しやすく「冬季うつ病」(季節性感情障害)といわれる症状も起こりやすいのです。 ここでは、うつ病などの心の病と東洋医学の考え方に基づいた鍼灸治療についてご紹介しましょう。 1、うつ病とは? 人はだれでも日常生活のなかで気持ちが落ち込んだり、憂鬱な気分になったりすることがあります。通常はこの気分が数日もすると回復できてきて、またがんばろうと立ち直れる力を持っています。 ところが時に、問題が解決したのに気持ちが沈んだままで、時間が経過しても気分が回復せず強い憂鬱感や不安感に苛まれることがあります。そのことで普段通りの生活を送ることが難しくなります。これがうつ病です。 うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスが重なるなど様々な理由から脳の機能障害が起きている状態と考えられます。脳がうまく調和してくれないことによって、いつもならば乗り越えられることもストレスに感じ、つらくなり、悪循環が起きてしまうのです。 日本では、100人に対して3人以上という割合でこれまでにうつ病を経験した人がいるという調査結果もあります。つまり誰もがなり得る心の病と言えるでしょう。 【うつ状態を呈する要因の代表的なもの】 ・一時的な心理的ストレスに起因するもの (心因性のうつ、適応障害、急性ストレス障害、PTSDなど) ・双極性障害、統合失調症、自律神経失調症、パニック障害などの他の疾患の症状 ・季節や生体リズム、身体内部の変調によって生じるもの(内因性うつ病) ・中枢神経系(脳血管障害、パーキンソン病、脳腫瘍など) ・内分泌系(副腎疾患、甲状腺疾患、副甲状腺疾患など) ・炎症性疾患(関節リウマチ、全身性エリテマトーデスなど) ・歯科治療用重金中毒 2、うつ病の原因・症状 1、うつ病の原因 うつ病は、まだわからないことが多い病気です。脳神経の情報を伝達する物質の量が減るなど、脳の機能に異常が生じていると同時に、その人がもともと持っているうつ病になりやすい性質やストレス、身体の病気、環境の変化など生活の中のさまざまな要因が重なって発病すると考えられています。人間関係や環境の変化などがきっかけとなることがあります。 さらに、それらの悩みを誰にも相談できずに一人で抱え込んだりすると、実際以上に強くストレスを感じ、そして周りのサポートは役に立たないと思えてしまうため悪循環に陥り、うつ病の発病につながることが多いようです。 2、うつ病の症状 うつ病と診断する目安として、次のような症状があげられます。内いくつかの症状が続くようであれば、うつ病のサインかもしれません。 ・抑うつ気分(憂鬱、気分が重い) ・何をしても楽しくない、何も興味が湧かない、これまで楽しかったことをしても楽しくない ・イライラして、何かにせきたてられたようで落ち着かない ・自分を責めたり、自分に価値がないと感じる ・思考力、集中力、記憶力が落ちる ・不眠 ・死にたくなる など そして、周囲からみてもわかる変化があります。具体的には以下の変化が挙げられます。 ・ボーっとしていることが多くなり、口数が少なくなる ・学校、会社などが休みがちになったり、不登校になったりする ・表情が暗い ・反応が遅い ・飲酒量が増える ・人付き合いが悪くなる、避けるようになる ・食欲がない など 3、東洋医学における心の不調とは うつ病などのいわゆる心の病は、西洋医学では脳機能に原因があるとされています。 一方で近年、心の病に対する鍼灸治療の効果も注目されています。服薬して体内で効くような薬とは違い、東洋医学の考え方を知らないと「心の病気を鍼灸で治す」と聞いてもピンとこない人もいらっしゃるかもしれません。 東洋医学では、「気を調えるために、独特の診断診療をおこない、漢方や経絡経穴を用いて治療をおこなうこと」を基本的な考え方としています。ですので、東洋医学では、身体を巡っている気(エネルギー)の流れが悪かったり、質が悪いことで病気になると考えます。 西洋医学では「脳」が精神活動を支配しているとされていますが、東洋医学の考え方では精神を支配するのは「心」です。東洋医学が脳の存在を無視しているわけではなく、脳もしっかり臓腑として認識しています。精神的な問題が「心」と関係のある部位に反応として表れやすいという経験からも「心と精神」の関係が言われているのかもしれません。例えば、緊張すると手のひらに汗をかき、心臓がドキドキします。「緊張したら手のひらに人という文字を書くと落ち着く」というのも「心のツボ」への刺激だったりもします。 4、心の不調時、精神安定に聞くツボ うつ病など心に不調があるときに、精神安定に有効とされるツボ(経穴)をご紹介しましょう。 ・百会…正中線上、両耳の穴を結んだところ ・神庭…正中線上、髪の生え際 ・印堂…正中線上、眉間 ・神門…手首の内側のしわで小指側 ・失眠…かかとの中央 鍼灸をはじめて受ける場合は、恐怖心をもたないように接触鍼や細い鍼による弱い刺激、またシールタイプの置き鍼などを使用して心に有効なツボを鍼灸で治療します。 また、東洋医学では鍼灸治療だけでなく、漢方、薬膳、運動などを含めた身体への総合アプローチをおこなうこともあります。 機能、つまり気の状態を調えるために、栄養状態の改善、気の流れの改善を並行しておこない、「いい塩梅」となることが心身ともに健康といえるでしょう。 なんだか心の雲がかかってきた、気分やモヤモヤする、うつ病かなと心配…などで悩まれている方は、 一度鍼灸院に相談されてみてはいかがでしょうか? 【監修】 学科長 青木 春美先生(楊 春紅先生) 鍼灸師(日本)・鍼灸師(中国免許)・民間資格エステ(ナリス化粧品) 取得 美容鍼灸・卒後研究(中国鍼灸)中医学・中国語 専門 青木鍼灸あんま治療院 開業 ★オープンキャンパスで鍼灸師を知ろう!! 本校では2月も沢山のイベントをご用意しています。 【鍼灸学科 オープンキャンパス】 2/8(土) 14:00~16:00 「美容鍼灸」「スポーツ鍼灸」「婦人鍼灸」「高齢者鍼灸」を知ろう! 2/15(土) 14:00~16:00 むくみもスッキリ!「美容鍼灸×カッピング」 皆様のご来校、心よりお待ちしております!]

-

2020/01/24お知らせ

2020/01/24お知らせ- 【コラム】スポーツ鍼灸―ケガの回復を早める鍼灸師の治療―

-

今年は東京オリンピックも控えて、スポーツ業界が楽しみですね。 スポーツは、心を熱くさせ観ている方にも多くの感動を与えてくれます。 これはスポーツ選手が日々トレーニングをして努力を積み重ねた結果、本番や試合での本気の姿勢=雄姿に、観ている者を感動させるのだと思います。 一方で、スポーツ選手はケガや蓄積疲労による疲労骨折など「スポーツ障害」を起こすことも多いのです。 ここではプロスポーツ選手だけでなく、スポーツ全般に起きる「スポーツ障害」と鍼灸師が治療する「スポーツ鍼灸」についてご紹介します。 1、スポーツ障害とは? スポーツのケガには、大きくわけて「スポーツ障害」と「スポーツ外傷」があります。1度の衝撃により起こるもの運動中の打撲、ねんざ、骨折などのケガのことです。 「スポーツ障害」は、使い過ぎ症候群とも言われており、日々の練習やトレーニングで運動によって疲れた身体の組織が十分に癒されず起こるケースと、同じ部分を使い続けたために起こるケースがあります。 「スポーツ障害」のおもな原因は以下の通りです。 ①身体能力の限界を超えた運動 ②過密なトレーニングスケジュール ③同じ部位の使いすぎ ④休養と睡眠不足 ⑤栄養の不足 スポーツ障害を防ぐには、運動をはじめる前に自分の体力や運動能力を知ることが大切です。そして運動前は準備運動(ウォーミングアップ)、運動後は整理体操(クールダウン)をして筋肉や靱帯などに疲れを残さないようにしましょう。栄養や睡眠、栄養摂取もスポーツ障害を予防する上で欠かせません。運動後はしっかりと栄養や睡眠をとって疲れを癒し、 日ごろから栄養バランスのとれた食事を心がけることです。 2、スポーツ障害が出たときの症状とは? スポーツ障害では軽度の段階では運動中に鈍い痛みがある程度ですが、段階が進むと運動が終わった後にも痛みが残ったり、安静にしている時でも痛みを感じるようになり、激痛が走ることもあります。 《起こりやすいスポーツ障害》 〇ジョギング…膝の関節痛、足の骨の疲労骨折 〇野球…肩や肘の関節痛、肋骨の疲労骨折 〇サッカー…膝の関節痛、膝や足の骨の疲労骨折 〇水泳…肩の関節痛、耳や目の障害 このほかにも腰痛はスポーツ全般で起こりやすい障害です。 3、スポーツ選手のケガの回復を早める鍼灸師の治療 スポーツトレーナーに求められる技術として、スポーツ選手のケガからの早期回復があります。スポーツ選手にはスポーツ障害というケガがつきものです。 プロスポーツ選手の場合は、そのケガが選手生命を脅かすような深刻なケースもあります。 ケガの治療ができる鍼灸師の国家資格を持ったスポーツトレーナーの技量が試されるところでもあります。 特に、海外での日本の鍼灸治療の評価は非常に高く、有名なところではサッカーブラジル元代表のロナウジーニョ選手が、日本人の鍼灸師の施術を受けており、ケガをしたにも関わらず、鍼灸などの治療で大会に出場できるまで奇跡的な回復を見せました。 「スポーツトレーナー」には、実は明確な資格があるわけではありません。 でも、鍼灸師の国家資格を持ち、ケガの治療やリハビリテーションなどの技術を兼ね備えているスポーツ鍼灸の施術ができる鍼灸師がスポーツ現場でも多く活躍しています。 プロのスポーツ選手ともなれば、さらに医療系国家資格である鍼灸師は信頼されるのです。 スポーツ鍼灸の施術ができる鍼灸師は、スポーツで損傷した箇所の治療であったり、ケガやスポーツ障害の予防や回復をおこなうことができます。 また、鍼灸師は自然治癒力を高めることができるため、スポーツ選手の体調管理においても強みを持っています。 大島 貞昭先生監修 本校鍼灸学科 専任教員 柔道整復師・鍼灸師 スポーツ鍼灸ゼミ顧問 JFA公認ライセンスB級コーチ 大島先生のスポーツ鍼灸がわかるイベントを開催します! 平日:1/29(水)17:00~18:00 スポーツトレーナー×鍼灸 >>申し込みはこちら 週末:2/2(日)10:00~12:00 トレーナーとして活躍できるスポーツ鍼灸師 >>申し込みはこちら]

-

2020/01/17未分類

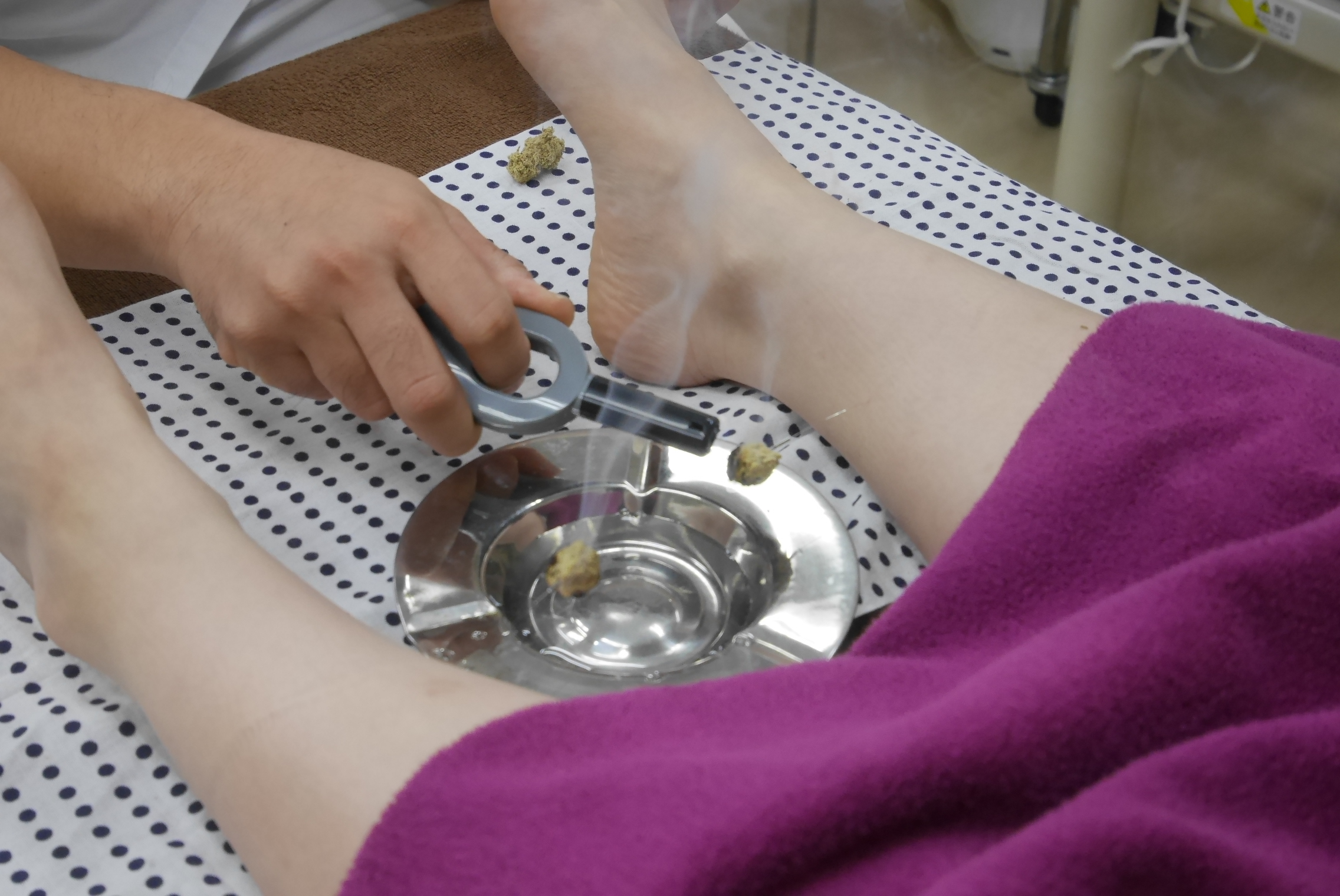

2020/01/17未分類- 【育毛鍼灸】育毛の施術

-

こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 突然ですが、みなさんは育毛鍼灸をご存じですか? 実は、鍼灸には自然発毛を促す育毛効果も期待できるんです! 今回はそんな育毛鍼灸についてお伝えします。 今回、使用する道具はこちら。 まずは、頭皮の色のチェック。 頭皮の色を見た後、鍼を刺していきます。 ツボを見つける技術や、鍼を刺すスピードが求められます。 使っている鍼は日本式ですが、刺し方は中国式。 「日本鍼灸」と「中国鍼灸」の2つの手技を習得できる当校だからこそ学べる技術です。 頭皮だけでなく、全身も治療していきます。 こうすることで、全身の血の巡りを良くし、髪に潤いを与えるように治療していきます。 身体の調子を整えることで健康な髪が生えやすくなり、血行が改善・活性化することで自然発毛を促していきます。 効果には個人差がありますが、大体1ヶ月から効果が出始めます。 >>気になる効果のほどはこちらのリンクから! ↓下の動画から、施術の様子が見られます↓ 日本医専では、この高い技術を、豊富な実技練習で学ぶことができます! 興味をお持ちになった方は、ぜひ下記ページもご覧ください。 >>日本医専の美容鍼灸の詳細はこちら >>美容鍼も体験できるイベント!4大鍼灸体験フェス!詳細はこちら]

-

2020/01/16学習支援

2020/01/16学習支援- 鍼灸学科国家試験対策勉強合宿~2020/01/11-13~

-

こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 先日2泊3日で行われました【鍼灸学科 国家試験対策勉強合宿】の様子をお伝えします。 国家試験対策勉強合宿 相模原市にある施設で、2泊3日の勉強合宿が行われました。 スケジュールは【模擬試験】【見直し】【勉強】と【休憩】ひたすら国家試験の問題を解いて、答え合わせと見直しと繰り返していきました。 2日目、3日目の朝は運動からスタート。 今日もひたすら問題を解いていきます。 教える先生も声に力が入ります。 食事休憩はリラックスしてもらおうと亀谷先生がくだらない話を振っても、学生は問題を出し合ったりして、休憩中も勉強モードの学生でした。 学生の皆さん、先生方合宿お疲れ様でした。 合宿に参加した学生もしていない学生も国家試験まであとわずか、全員合格を目指して最後まで悔いのないよう、体調管理を万全にして本番を迎えましょう。 ]

-

2020/01/14その他

2020/01/14その他- 第3回経穴かるた大会

-

こんにちは。 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報担当です。 本日は、1/9(木)に開催されました【第3回経穴かるた大会】の様子をお届けします! 経穴とはいわゆる【ツボ】のことです。ツボの書かれたカルタを取っていく鍼灸ならではのカルタです。 チーム対抗戦でカルタを取っていきます。 見事勝ち上がったチームは最後、教職員チームとの対戦! 真剣勝負が始まります。 白熱するカルタ大会。みんなの応援も盛り上がります。 結果は学生チームの勝利!! 素晴らしい!日々の勉強の賜物ですね! 表彰と奥田校長からのメッセージがあり、 最後にみんなで記念撮影! 大盛り上がりのカルタ大会でした♪♪ ~ツボのコラム紹介~ 冷えとむくみに効果のあるツボ、肥満解消にのツボもあるそうです。興味のある人は↓のコラムをお読みください。 >>コラム 冬の対策 「セルフお灸」で体調改善 ]

-

2020/01/10未分類

2020/01/10未分類- 【コラム】美容鍼で小顔効果ってあるの?

-

こんにちは、日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です! 朝起きると顔がパンパン。お肌がくすんでる。 女性にはそんなお顔の悩みがつきないものです。 今回はそんなお悩み解消に「美容鍼」についてご紹介します。 『美容鍼は未経験だけど、やってみたい』 『美容鍼で小顔になれるって聞いたことあるから興味あるかも』 『キレイになりたいけど、鍼ってちょっとこわい』 そんな女性のみなさんの声にお応えして、「美容鍼」についてお話しします♪ 美容鍼とは、美容を目的とした全身におこなう鍼灸治療全般を指します。 小顔やダイエットなど美容を目的に鍼施術をおこなうのが美容鍼ですが、もともと東洋医学における「不調の根本原因へアプローチすることによって美しさにつながる」という考え方は、美容鍼も一般の鍼灸治療も同じです。 美容鍼サロンによって違いはあると思いますが、 『心身のリラックスをして、健康的な美しさを引き出す優しい鍼』が、美容鍼と言えるでしょう。 2、美容鍼の効果 美容鍼の効果は本当にあるの? 具体的なその効果をご紹介します。 ◆美容鍼の効果①/『小顔』 最も代表的で美容鍼の効果の中で即効性が高く、目に見えてわかるのが『小顔効果』です。 お顔の肌は重力によって常に下へ下へと力かかっています。しかも近年ではスマホの普及もあって日常生活で下を向いている時間が長くなり、さらに皮膚にストレスがかかっています。 美容鍼の施術を受けることで、皮膚の弾力が良くなるので顔が小さくなる、そして、美容鍼の施術直後よりも2~3日後くらいに より効果が出るとも言われています。 ◆美容鍼の効果②/『代謝アップ』 美容鍼はツボへの刺激によって血流が改善されて代謝を促します。 代謝が改善されると“お肌のむくみ”や“目の下のくま”が改善されると言われています。 現代では運動不足や不規則な生活で基礎代謝が低下してしまい、お肌の調子も悪くなってしまうことがあります。 代謝をあげて、お肌の生まれ変わりをしていくこともできるでしょう。 ◆美容鍼の効果③/『お化粧も良くなるスキンケア』 美容鍼の効果は、代謝アップでも説明したようにお肌の生まれ変わりを促進するので、 スキンケアの肌への入り込みも良くなります。 そのためファンデーションなどのお化粧のノリも良くなり、美肌美人が期待できます。 またお肌の再生を高めるので、ハリや水分量をアップさせることも期待できるため、 “アンチエイジング”にも繋がります。 ◆美容鍼の効果④/『首や肩のコリ改善』 美容鍼は顔への施術だけでなく全身を治療するため、血流やリンパの流れは促進されます。 とくに首や肩は、顔周りの刺鍼によって筋肉の緊張が緩んでコリを改善してくれます。 筋肉のコリがほぐれることで、美容の効果だけでなく、リラクゼーションも生まれます。 3、セルフケアでさらに効果持続 顔のリストアップ、小顔ケアだけでなく、肩こりや冷えなどへの効果も感じられる美容鍼。 一方で、ダイエットやお肌にお悩み解消は、その方の体質や生活環境の影響もあるので、 鍼治療だけでなく、生活習慣の改善が必要なこともあります。 また自宅で簡単なセルフケアをすることで、美容鍼の効果をさらに長持ちさせることができます。顔のコリをほぐすツボ押しマッサージやお灸などがおすすめです。 顔のツボは体の状態を表す鏡とも言われています。 ほうれい線やたるみが出てしまっている時は、体に老廃物が溜まっている証拠です。 顔に脂肪がついているなと感じたら、脂肪が水分や老廃物とくっついてセルライトをつくっている可能もあるので、顔のツボを刺激してみましょう。 顔のツボを刺激することで、血行を促進して顔色を良くしたり、むくみやたるみの原因になる老廃物を流してリストアップ、小顔効果が期待できます。 これからの冬本番の寒い季節は、ご自宅で健康的な美しさをキープできるセルフケアもおすすめです。 >美容鍼についてもっと詳しくはこちら >青木式美容鍼灸についてはこちら >美容鍼灸の施術が体験できるイベントはこちら]

-

2019/12/26その他

2019/12/26その他- 【鍼灸学科】お灸の実技 ~灸頭鍼~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 本日は、鍼灸学科の【お灸】の授業のレポートをお届けします。 みなさんは、お灸と聞くとどんなイメージを浮かべますか? お灸をすえるという言葉は聞いたことがあっても実際どんなものか…そしてどのように勉強をしているのか…ということで、夜間部の1年生の授業にお邪魔しました。 ~灸頭鍼~ お灸とは「艾(もぐさ)」と呼ばれる乾燥したヨモギを燃やし、ツボを刺激することで治療を行います。 この灰皿の横にあるスポンジのようなものが「艾(もぐさ)」です。↓↓ 本日は【灸頭鍼(きゅうとうしん)】を学びます。漢字から想像できるかもしれませんが、お灸と鍼の両方を使った治療法で、鍼とお灸の両方の効果が期待できます。 学生のみなさんは4月に入ってから勉強してきた鍼ともぐさの両方の技術が試されます。 まずは、中村先生の実演。やり方や注意事項などを真剣に学生が聞いています。 鍼を刺して、そして鍼に艾をつけ、火をつけます。 艾が落ちてベッドが燃えないように灰皿を置いておきます。 質疑応答の後、ペアに分かれて実践。 「あったかくて気持ちいい~」という声や「ちょっとツボの位置ずれてるかも」とお互いに教え合いながら実技を行っていました。 そして、わからないときには積極的に先生に質問している姿も見られました。 このような実技を1500時間以上も行うことで、卒業後に活躍できる力を身につけていきます。 鍼灸学科夜間部1年生の皆様、お邪魔しました。 お灸や鍼をはじめ東洋医学に興味のある方、入学を検討中の方は、ぜひ学校見学にお越しください。 >>オープンキャンパスや個別相談はこちらから]

-

2019/12/24お知らせ

2019/12/24お知らせ- 【鍼灸学科】青木式美容鍼灸~小顔・リフトアップ~

-

みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本日は、美容鍼灸のパイオニア校である日本医専の「青木式美容鍼灸」についてお伝えさせていただきます。 【青木式美容鍼灸】~小顔リフトアップ~ 日本医専鍼灸学科の学科長の青木先生は日本と中国の2か国の鍼灸の免許を取得しており日本鍼灸(和鍼)だけではなく中国鍼灸における高い技術を持っています。 青木式美容鍼灸は、繊細な日本鍼を使い、中国式の刺し方で施術を行います。 肌に対して水平に鍼を刺す「横刺(おうし)」の技術を用います。 横刺は垂直に刺鍼する「直刺」よりも難しい手技であり、治療効果も高いです。 それでは、「青木式美容鍼灸」をご紹介させていただきます。 青木式美容鍼灸 こちらが横刺。肌に対して水平に刺さっているのがおわかりになりますか? 下から鍼を刺すことによって小顔、リフトアップの効果があります。 そして、施術の際は「刺す」のではなく、皮膚に「埋める」イメージで行うのがポイントです。 この状態で20分ほど待ち、鍼を抜いていきます。 美容鍼灸の効果は… ⇩気になる方は下記動画をご覧ください。⇩ いかがでしょうか。 美容鍼灸のパイオニア校である日本医専では、美容鍼の他、かっさや吸い玉(カッピング)、パルスなどの技術を学ぶことができます。 下記ページよりご覧ください。 >>日本医専の美容鍼灸の詳細はこちら >>新年 1月5日㈰青木式美容鍼灸イベントあります。 予約はこちらから ]

-

2019/12/23王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」

2019/12/23王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」- 【王先生コラム】「カラダとココロを整える東洋医学」第2弾~冷え性~

-

こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校の広報です。 王先生コラムの第二弾をお届けします♪ 王先生コラム「カラダとココロを整える東洋医学」 冷え性の予防と改善 皆様、こんにちは、朝晩はめっきり冷え込んでできましたが、いかがお過ごしでしょうか? 前篇の「たがが冷え性、されど冷え性」からはや一か月が経ちました。大変お待たせしましたこと深くお詫び申し上げます、本当に申し訳ございませんでした。 さて、前篇では冷えは決して侮れない病態だと話しましたが、今回は冷え性の予防と改善のお話を致します。 1.冷え性の予防 冷え性は生活習慣と密接に関係するため、生活習慣を見直すことから冷え性を予防することが可能です。 以下、日常生活において気をつけていただくことにより冷え性の予防につながることをご紹介します。 ●冬などの寒い時期や生理期になるべく下半身を温めるような着るものを着衣する。 冷えは足元から来るものが多いです。また女性の生理期は出血しているため、外部の寒邪が入り込みやすいです。そのため冬の寒い時期、ことに生理期には着るものに気をつけ、補温に努めます。 ●体を温める食品を積極時に取り入れ、体を冷やす食品を控える。 体を温める食品:生姜、葱、にんにく、にら、カボチャ、コショウ、ウコン、発酵食品、甘酒など。 体を冷やす食品:アイスクリーム、アイスコーヒー、キュウリ、ナス、炭酸ジュースなど。 ●お風呂に入る。 シャワーだけで済ませるのでなく、10~15分浴槽に入り半身または全身浴をし、血行を良くします。 ●早寝、早起き、朝食を食べる。 早寝、早起き、朝食を食べることは、漢方医学の視点からは、体を温める役割をする陽の働きを喚起及び活発化につながると考えられ、陰陽のバランスを維持するのによいことです。 ●定期的に運動する。 ウォ―キング、ストレッチ体操など。 2.冷え性の改善 冷え性といっても、冷えの原因や冷える部位、慢性的に経過しているかによって、用いる漢方薬が異なります。これは漢方医学の特徴の一つである個体を重視する、いわゆる「同病異治」のことです(同じ病ですが、人に因って治療が異なる)。 以下、冷え性に用いる漢方薬処方をご紹介するので、ご参考になれば幸いです。 ●人参湯(にんじんとう) 胃腸が冷える方にお勧めの漢方薬です。疲れやすさに食欲がなく、胃やお腹の方を触ってみると冷たく感じる、冷たい飲食物で胃やお腹が痛くなったり、下痢してしまったりするもの。 ●大建中湯(だいけんちゅうとう) 手足が冷たいと共に、腹部が冷えて痛む方にお勧めの漢方薬です。腹部のへそやへその下あたりが冷たくて痛い、手で押されるといやがる。時にはお腹にガスがたまる感じがあり、便が出にくい。 ●当帰四逆湯(とうきしぎゃくとう) 手足の末端が冷える方にお勧めの漢方です。手足が冷えて、顏の血色もよくなく、貧血気味。またしもやけや凍傷にも用いる。 ●当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう) 手足の末端が冷えると共に、冷えにより頭痛や胃痛が見られる時に用いる漢方薬です。前記の当帰四逆湯に温める力が強い呉茱萸、生姜を加えたため、処方名は当帰四逆加呉茱萸生姜湯となりました。 ●桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん) 下腹部の冷えがあり、生理痛や生理不順などの婦人科疾患によく用いる漢方薬です。具体的所見は、下腹部に冷たくて、生理時に生理痛があり、レバー状出血が見られ、唇や舌が紫色を呈するなどです。 ●温経湯(うんけいとう) 下腹部の冷えがあり、生理痛や生理不順などの婦人科疾患によく用いる漢方薬です。前記の桂枝伏苓がと異なるところは、生理時にレバー状の出血が見られないことと、普段は肌や唇が乾燥しており、顏の血色もよくないことです。 (監修/王瑞霞 先生) 王 瑞霞先生/本校鍼灸学科専任講師・婦人鍼灸ゼミ顧問 北京中医薬大学医学修士 日本大学医学博士 中医師 専門分野は内科・婦人科 漢方・薬膳などの中医学に精通 今回の王先生のコラムではこの寒い時期に皆さんのお役に立てた事と思います。 かぼちゃやコショウはカラダを温める食材なんですね。知りませんでした。皆さんも内側からもカラダを温めましょう。 王先生の東洋医学講座は体験授業がございますので、興味のある方はぜひご参加ください。 ⇩お申し込みはこちらから⇩ >>王先生「カラダとココロを整える東洋医学講座」 >>前回(11/28)開催の「カラダとココロを整える東洋医学講座」の様子はコチラ]

- 訪問者別

- 採用ご担当者の皆さまへ

- お問い合わせ

- info@nihonisen.ac.jp

- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30

- LINEで問い合わせる